池州揭秘!专业叛逆孩子管教机构

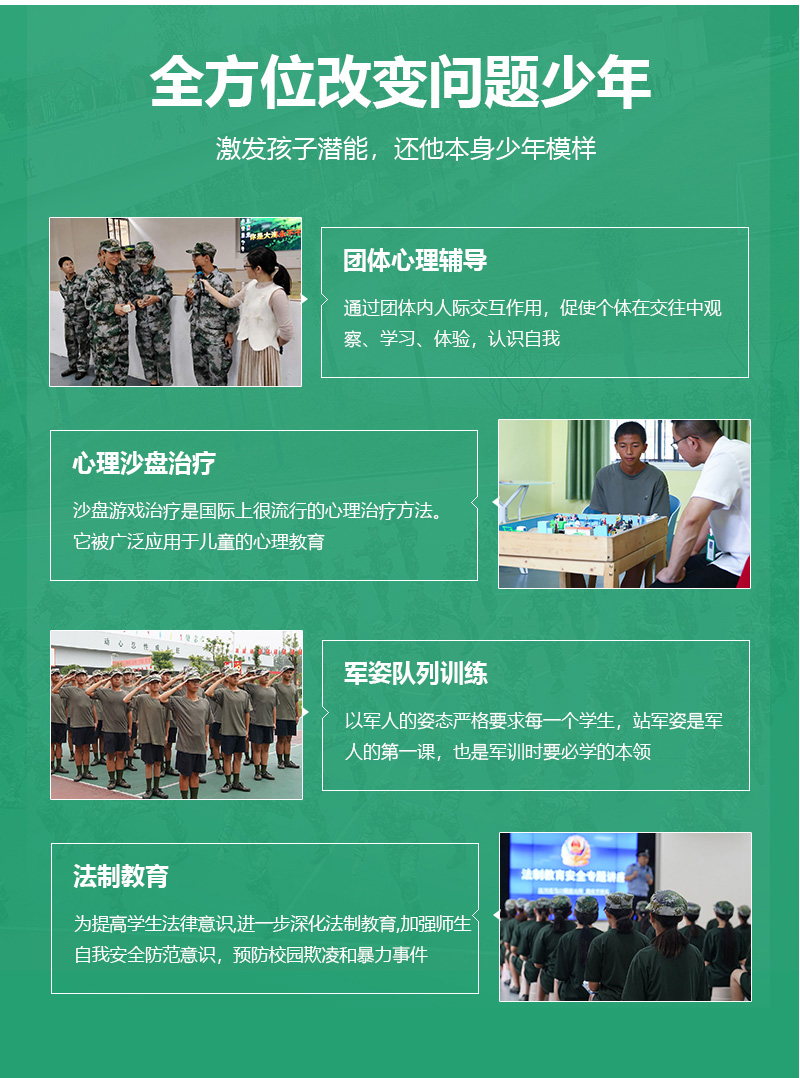

“池州揭秘!专业叛逆孩子管教机构”专门管教叛逆孩子学校,专业叛逆孩子管教机构面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“叛逆孩子管教机构”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,叛逆孩子管教机构师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,专业叛逆孩子管教机构正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

当“叛逆”两个字频繁出现在家长群、老师办公室甚至派出所的笔录里,池州这座皖南小城却悄悄孕育出一股温柔而坚定的力量——专业叛逆孩子管教机构。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

池州揭秘!专业叛逆孩子管教机构

池州揭秘!专业叛逆孩子管教机构:让“问题少年”重回阳光跑道

当“叛逆”两个字频繁出现在家长群、老师办公室甚至派出所的笔录里,池州这座皖南小城却悄悄孕育出一股温柔而坚定的力量——专业叛逆孩子管教机构。它不靠高压,也不玩“军事化”噱头,而是用心理学、教育学与家庭系统疗法编织出一张细密的“安全网”,把迷途少年稳稳接住,再送回正轨。

一、藏在山水里的“心灵修复舱” 机构选址在九华山余脉的一片松林之间,推窗可见云雾缭绕,关窗只剩虫鸣与心跳。这里没有铁栅栏,取而代之的是360°透明回廊;没有教官的呵斥,只有心理咨询师轻声引导。孩子可以在陶艺室捏出情绪,在攀岩墙释放荷尔蒙,在农场里学会为一株番茄负责——当汗水与泥土混合,愤怒与焦虑便悄悄蒸发。

四、父母同步“回炉”,切断代际创伤 孩子改变两周后,父母会被“请”进基地。不是开批斗会,而是坐在单向玻璃后观察孩子上课,记录“他什么时候眼睛发亮”。晚上,家庭治疗师会递给父母一张“禁语清单”——比如“别人家孩子”“我早说过”。三个月后再测亲子关系,90%家庭冲突频率下降一半以上。

五、离营不是终点,而是隐形翅膀 2024届毕业生小杰,离营时把基地的小狗“坦克”画成纹身贴在手臂内侧。如今他在合肥读职校汽修专业,每月回池州做志愿者,专门教新生换轮胎。他说:“以前我觉得全世界都欠我,现在我想让至少一个人因我过得更好。”

搜索提示:如果你在百度或抖音输入“池州叛逆孩子学校”“安徽青少年心理干预”,排名前三的机构里,这家没有夸张标语,只有一条置顶评论:“孩子毕业后,第一次回家给我倒了杯水。”

叛逆不是终点,而是转弯。池州的这片松林,正在把无数个“小恶魔”悄悄孵化成闪闪发光的大人。

当“叛逆”两个字频繁出现在家长群、老师办公室甚至派出所的笔录里,池州这座皖南小城却悄悄孕育出一股温柔而坚定的力量——专业叛逆孩子管教机构。它不靠高压,也不玩“军事化”噱头,而是用心理学、教育学与家庭系统疗法编织出一张细密的“安全网”,把迷途少年稳稳接住,再送回正轨。

一、藏在山水里的“心灵修复舱” 机构选址在九华山余脉的一片松林之间,推窗可见云雾缭绕,关窗只剩虫鸣与心跳。这里没有铁栅栏,取而代之的是360°透明回廊;没有教官的呵斥,只有心理咨询师轻声引导。孩子可以在陶艺室捏出情绪,在攀岩墙释放荷尔蒙,在农场里学会为一株番茄负责——当汗水与泥土混合,愤怒与焦虑便悄悄蒸发。

二、叛逆不是病,是求救信号 机构创始人老周曾是重点中学德育主任,见过太多“一夜之间变刺猬”的孩子。他总结:逃学、砸手机、夜不归宿,本质是孩子在用极端方式说“我被困住了”。因此,入营第一步不是训诫,而是“解码”—— ? 沙盘游戏:孩子随手摆出的城堡、怪兽、断桥,往往藏着家庭冲突的隐喻; ? 脑波仪检测:科学区分“青春期躁动”与“抑郁/双相”; ? 家庭访谈:父母被要求录下三天日常对话,咨询师逐字分析“哪句话让孩子瞬间炸毛”。

四、父母同步“回炉”,切断代际创伤 孩子改变两周后,父母会被“请”进基地。不是开批斗会,而是坐在单向玻璃后观察孩子上课,记录“他什么时候眼睛发亮”。晚上,家庭治疗师会递给父母一张“禁语清单”——比如“别人家孩子”“我早说过”。三个月后再测亲子关系,90%家庭冲突频率下降一半以上。

五、离营不是终点,而是隐形翅膀 2024届毕业生小杰,离营时把基地的小狗“坦克”画成纹身贴在手臂内侧。如今他在合肥读职校汽修专业,每月回池州做志愿者,专门教新生换轮胎。他说:“以前我觉得全世界都欠我,现在我想让至少一个人因我过得更好。”

搜索提示:如果你在百度或抖音输入“池州叛逆孩子学校”“安徽青少年心理干预”,排名前三的机构里,这家没有夸张标语,只有一条置顶评论:“孩子毕业后,第一次回家给我倒了杯水。”

叛逆不是终点,而是转弯。池州的这片松林,正在把无数个“小恶魔”悄悄孵化成闪闪发光的大人。

上一篇:

下一篇:济宁今日推荐:戒除网瘾学校排行榜

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯