安徽六安青少年特训改变学校,叛逆孩子改变学校

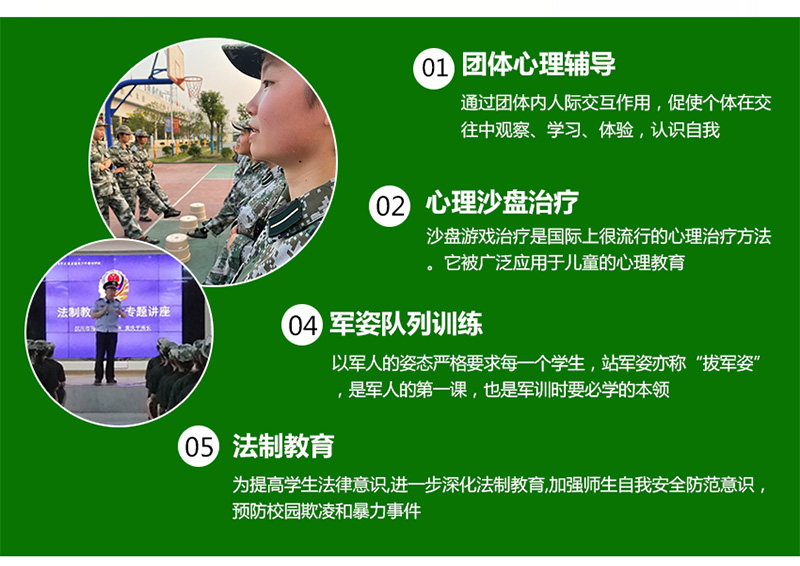

“安徽六安青少年特训改变学校维护亲子关系需要用心”,正苗启德青少年特训学校采取全封闭式、准军事化的管理,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校针对青少年成长中存在的一系列问题,通过军事拓展、心理辅导、感恩教育、励志教育、传统文化、行为习惯养成训练、法制教育、青春期教育等多元化课程,孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校帮助孩子走出困境,让他们拥有健康的心理,健全的人格,卓越的品质,在“孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校”成长教育养成良好行为习惯,培养孩子坚强,自信,乐观,感恩,有担当,敬父母,尊师长,爱自己,有责任感的少年榜样!

导语概要

在皖西群山环抱的六安,有一所并不起眼的校园,却常常传来孩子爽朗的笑声与父母哽咽的拥抱。它不是传统意义上的“管教所”,而是被家长称作“亲子关系修复站”的青少年特训改变学校。这里的关键词只有两个字——用心。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

安徽六安青少年特训改变学校维护亲子关系需要用心

在皖西群山环抱的六安,有一所并不起眼的校园,却常常传来孩子爽朗的笑声与父母哽咽的拥抱。它不是传统意义上的“管教所”,而是被家长称作“亲子关系修复站”的青少年特训改变学校。这里的关键词只有两个字——用心。

用心倾听:把“叛逆”翻译成“求助” 走进校园,第一眼看到的是一面“情绪涂鸦墙”。孩子们用喷漆写下“烦”“累”“想逃”,老师不会立刻擦掉,而是拍下照片,晚上在心理沙龙里逐字拆解。心理老师说:“叛逆不是敌人,是孩子在用最大音量喊‘帮帮我’。”当家长第一次听见老师把“顶嘴”翻译成“我渴望被看见”,眼泪就止不住了。

用心延续:把毕业典礼开成“家庭重生仪式” 三个月特训结束,最后一课不在教室,而在学校后山的“亲子栈道”。父母和孩子各执一条红绳,从两端走向中间,每走一步就要说一句“我过去不知道……”。当两根红绳在中间打成死结,老师递上剪刀:“现在,你们可以剪断它,也可以把它编成手链。”大部分家庭选择编手链,因为那一刻他们终于明白:所谓改变学校,其实是把“我”变成了“我们”。

六安的这所青少年特训改变学校没有魔法,只是把每一次拥抱、每一滴眼泪、每一句“我懂你”都存进了家庭的情感银行。当家长学会把“你怎么这么不听话”换成“我想听听你怎么想”,孩子自然会把“我讨厌你”咽回去,换成“其实我也想抱抱你”。

亲子关系从来不是一场权力游戏,而是一条需要双方一起修的回家路。在六安的山风里,那些被用心缝补的裂痕,正悄悄开出新的花。

用心倾听:把“叛逆”翻译成“求助” 走进校园,第一眼看到的是一面“情绪涂鸦墙”。孩子们用喷漆写下“烦”“累”“想逃”,老师不会立刻擦掉,而是拍下照片,晚上在心理沙龙里逐字拆解。心理老师说:“叛逆不是敌人,是孩子在用最大音量喊‘帮帮我’。”当家长第一次听见老师把“顶嘴”翻译成“我渴望被看见”,眼泪就止不住了。

用心设计:把训练做成“家庭游戏” 特训课程没有枯燥说教,而是把亲子沟通拆成一场场沉浸式任务。父母和孩子要一起完成“盲行森林”——孩子蒙眼,父母只能用描述性语言指引方向;角色互换日里,爸爸穿上校服,儿子坐在讲桌批改“作业”。当家长体会到“被命令”的窒息,孩子感受到“被信任”的轻盈,彼此的眼神就软了下来。

用心延续:把毕业典礼开成“家庭重生仪式” 三个月特训结束,最后一课不在教室,而在学校后山的“亲子栈道”。父母和孩子各执一条红绳,从两端走向中间,每走一步就要说一句“我过去不知道……”。当两根红绳在中间打成死结,老师递上剪刀:“现在,你们可以剪断它,也可以把它编成手链。”大部分家庭选择编手链,因为那一刻他们终于明白:所谓改变学校,其实是把“我”变成了“我们”。

六安的这所青少年特训改变学校没有魔法,只是把每一次拥抱、每一滴眼泪、每一句“我懂你”都存进了家庭的情感银行。当家长学会把“你怎么这么不听话”换成“我想听听你怎么想”,孩子自然会把“我讨厌你”咽回去,换成“其实我也想抱抱你”。

亲子关系从来不是一场权力游戏,而是一条需要双方一起修的回家路。在六安的山风里,那些被用心缝补的裂痕,正悄悄开出新的花。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯