江西赣州叛逆青少年教育学校,叛逆孩子改变学校

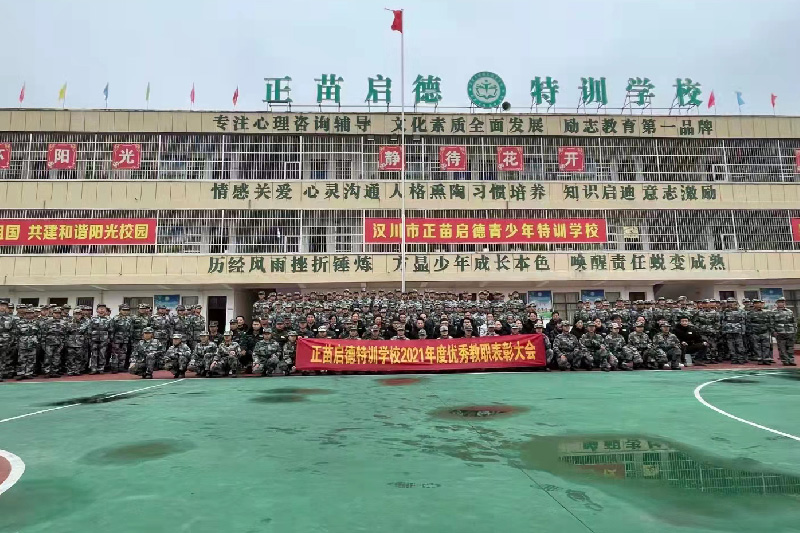

孩子进入青春期叛逆不听话怎么办?江西赣州叛逆青少年教育学校认为青少年厌学的原因有很多专门教育辅导,全封闭叛逆学生学校 ,叛逆孩子特训学校为广大家长提供叛逆期孩子教育解决方案,叛逆期管教学校 ,叛逆孩子改变学校全封闭军事化管理,开设心理辅导、励志教育特色课程,江西赣州叛逆青少年教育学校认为青少年厌学的原因有很多正规办学,教育局监管,开设24小时远程视频监控系统,家长在家可以实时了解叛逆期管教学校 ,叛逆孩子改变学校情况,欢迎广大家长前来实地考察,以下是江西赣州叛逆青少年教育学校认为青少年厌学的原因有很多小编发布信息,欢迎致电了解。

导语概要

在赣州,越来越多的家长发现,原本活泼的孩子突然把“不想上学”挂在嘴边,成绩一落千丈,情绪也变得暴躁或冷漠。江西赣州叛逆青少年教育学校通过近五年的跟踪案例发现,青少年厌学并非简单的“懒”或“叛逆”,而是一连串心理、家庭、

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

江西赣州叛逆青少年教育学校认为青少年厌学的原因有很多

在赣州,越来越多的家长发现,原本活泼的孩子突然把“不想上学”挂在嘴边,成绩一落千丈,情绪也变得暴躁或冷漠。江西赣州叛逆青少年教育学校通过近五年的跟踪案例发现,青少年厌学并非简单的“懒”或“叛逆”,而是一连串心理、家庭、社会因素交织出的“求救信号”。

厌学不是态度问题,而是情绪在报警

学校心理督导中心的数据显示,83%的来访学生把“听不懂”“考不好”挂在嘴边,可真正让他们逃离课堂的,是长期被忽视的焦虑、羞耻与自我否定。一位14岁的初二男生,在沙盘治疗里反复摆出“坍塌的教室”,他说:“老师的眼神像X光,照得我无处躲。”当情绪找不到出口,身体就用“逃学”来保护自己。

家庭系统失衡,孩子成了“替罪羊”

在短视频和手游的裹挟下,学习的“延迟满足”远远敌不过屏幕里15秒一次的爽点。学校社工走访本地网吧发现,凌晨两点仍有穿着校服的身影。更隐蔽的是同伴间的“摆烂文化”:比谁作业抄得快、谁请假条写得真。当“不努力”成了圈子里的通行证,坚持上学反而成了异类。

赣州方案:把课堂搬到森林、菜地与舞台

面对这些错综复杂的成因,江西赣州叛逆青少年教育学校没有采用“军训式”硬矫正,而是把干预拆解成三个维度:

情绪急救——每天一节“正念呼吸课”,用三分钟扫描身体,把焦虑从100降到60;

家庭重塑——父母必须完成12次“非暴力沟通”工作坊,学会把“你怎么这么不争气”翻译成“我看见你很努力了”;

价值重建——把语文课堂搬到杨仙岭古道,让孩子为千年驿道写解说词;把数学作业变成测算菜地施肥比例。当知识与生活重新链接,“为什么要学”的答案自然浮现。

三个月后的回访里,那位摆沙盘的小男孩已经能站在班级晨会上朗读自己写的诗:“我把坍塌的教室,重新搭成一座桥。”而曾经凌晨泡网吧的女生,如今是学校街舞社的编舞,她说:“原来舞台的灯光比屏幕更亮。”

厌学不是终点,而是成长的转折点。江西赣州叛逆青少年教育学校相信,当孩子被看见、被理解、被需要,他们自己会找到回到课堂的路——那条路不再通往分数的战场,而是通往更广阔的人生。

厌学不是态度问题,而是情绪在报警

学校心理督导中心的数据显示,83%的来访学生把“听不懂”“考不好”挂在嘴边,可真正让他们逃离课堂的,是长期被忽视的焦虑、羞耻与自我否定。一位14岁的初二男生,在沙盘治疗里反复摆出“坍塌的教室”,他说:“老师的眼神像X光,照得我无处躲。”当情绪找不到出口,身体就用“逃学”来保护自己。

家庭系统失衡,孩子成了“替罪羊”

赣州叛逆青少年教育学校的家庭治疗师发现,厌学孩子的背后往往站着一对“高期待、低回应”的父母。父亲常年在外跑运输,母亲把全部注意力放在分数上,孩子一旦失利,全家气氛瞬间降到冰点。孩子于是用“不上学”把父母的矛盾焦点拉到自己身上——至少争吵的主题从“你不管家”变成了“孩子怎么办”。

在短视频和手游的裹挟下,学习的“延迟满足”远远敌不过屏幕里15秒一次的爽点。学校社工走访本地网吧发现,凌晨两点仍有穿着校服的身影。更隐蔽的是同伴间的“摆烂文化”:比谁作业抄得快、谁请假条写得真。当“不努力”成了圈子里的通行证,坚持上学反而成了异类。

赣州方案:把课堂搬到森林、菜地与舞台

面对这些错综复杂的成因,江西赣州叛逆青少年教育学校没有采用“军训式”硬矫正,而是把干预拆解成三个维度:

情绪急救——每天一节“正念呼吸课”,用三分钟扫描身体,把焦虑从100降到60;

家庭重塑——父母必须完成12次“非暴力沟通”工作坊,学会把“你怎么这么不争气”翻译成“我看见你很努力了”;

价值重建——把语文课堂搬到杨仙岭古道,让孩子为千年驿道写解说词;把数学作业变成测算菜地施肥比例。当知识与生活重新链接,“为什么要学”的答案自然浮现。

三个月后的回访里,那位摆沙盘的小男孩已经能站在班级晨会上朗读自己写的诗:“我把坍塌的教室,重新搭成一座桥。”而曾经凌晨泡网吧的女生,如今是学校街舞社的编舞,她说:“原来舞台的灯光比屏幕更亮。”

厌学不是终点,而是成长的转折点。江西赣州叛逆青少年教育学校相信,当孩子被看见、被理解、被需要,他们自己会找到回到课堂的路——那条路不再通往分数的战场,而是通往更广阔的人生。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯