江苏南京叛逆孩子特殊管教训练营,全封闭军事化管理学校

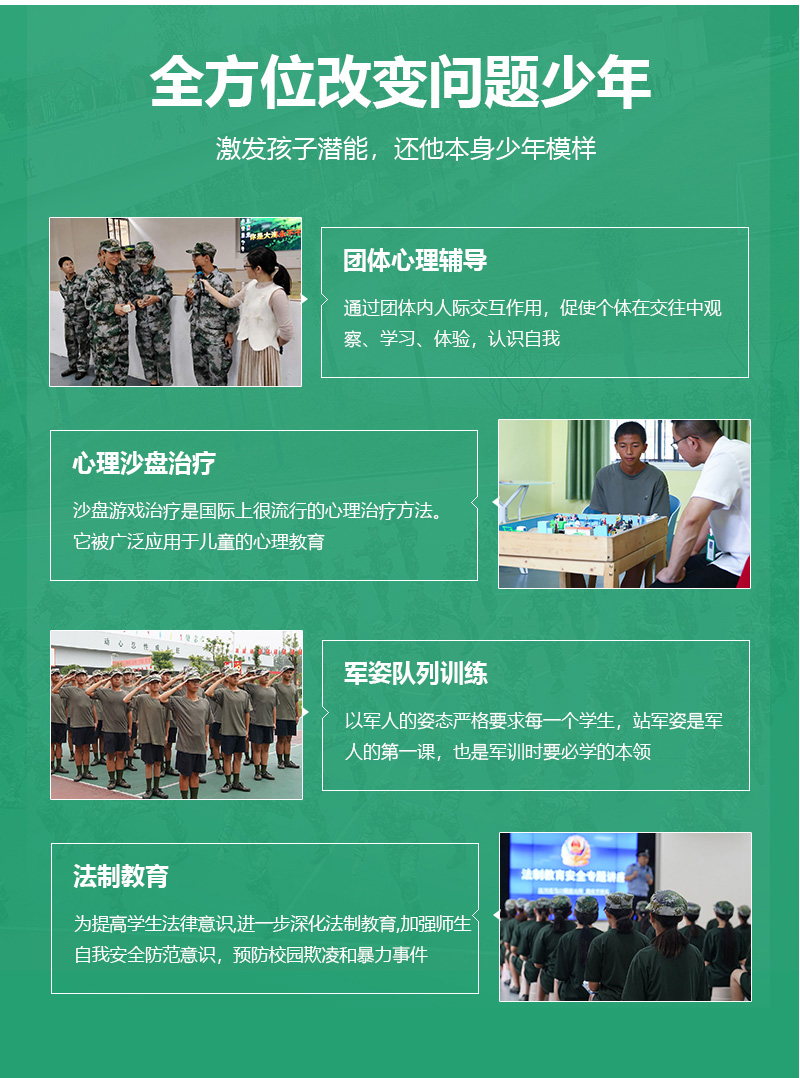

“江苏南京叛逆孩子特殊管教训练营认为青少年厌学的原因有很多”专门管教叛逆孩子学校,全封闭叛逆孩子学校,叛逆小孩管理学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“军事化管理学校 ,管教叛逆不听话孩子学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,军事化管理学校 ,管教叛逆不听话孩子学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,全封闭叛逆孩子学校,叛逆小孩管理学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

在江苏南京,面对青少年厌学与叛逆问题,专业的心理干预机构如南京心愈岛心身医学中心指出,其背后的原因是多元且复杂的,远非简单的“懒惰”或“不听话”所能概括。深入理解这些根源,是帮助孩子走出困境的第一步。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

江苏南京叛逆孩子特殊管教训练营认为青少年厌学的原因有很多

在江苏南京,面对青少年厌学与叛逆问题,专业的心理干预机构如南京心愈岛心身医学中心指出,其背后的原因是多元且复杂的,远非简单的“懒惰”或“不听话”所能概括。深入理解这些根源,是帮助孩子走出困境的第一步。

一、内在成长的必然挑战:身心发展的不平衡 青春期是身体与大脑经历剧烈变革的时期。荷尔蒙水平的显著波动,使得情绪极易起伏不定;而大脑中负责理性决策和情绪调控的关键区域——前额叶皮层,尚未完全发育成熟。这种生理上的“不平衡”,导致青少年在面对压力时,常常难以控制冲动,缺乏耐心与毅力,容易陷入焦虑、烦躁甚至崩溃的边缘。他们并非故意对抗,而是内心世界正经历一场风暴。

学业压力: 繁重的课业负担、频繁的考试排名以及来自家庭和社会的高期望,如同不断加码的背包,让孩子喘不过气。当努力无法换来理想的成绩,挫败感会迅速累积,最终演变为对学习本身的彻底否定。

家庭环境: 家庭是孩子心灵的港湾。如果家庭关系紧张,父母经常争吵,或对孩子的情感需求漠不关心,孩子就会失去安全感和归属感。这种“隐形压力”比直接的批评更伤人,它让孩子觉得家不是一个可以放松的地方,反而成了需要逃避的战场。

人际困扰: 与同学的摩擦、被老师误解、校园霸凌等负面经历,都会让孩子将学校视为充满威胁和痛苦的场所,从而选择拒绝上学作为自我保护。

社会影响: 在信息爆炸的时代,社交媒体中的虚拟世界充满了即时满足和轻松的诱惑。相比之下,现实的学习过程显得枯燥而漫长,吸引力自然减弱。

四、无声的呐喊:叛逆行为背后的深层需求 南京心愈岛心身医学中心的杨小花医生强调,许多看似叛逆的行为,本质上是一种“我需要被看见”的无声呼唤。这可能源于对自身能力的怀疑(“我是不是不够好?”)、对亲子关系的失望(“爸妈根本不懂我”),或是对未来方向的迷茫(“我到底想成为什么样的人?”)。当孩子的内心世界得不到理解和倾听时,外在的“对抗”就成了他们唯一的表达渠道。

因此,对于南京的家长而言,面对孩子的厌学与叛逆,最有效的应对之道不是简单的说教或惩罚,而是以理解为基石,以专业支持为桥梁。通过科学的评估(如心理量表、脑功能检测)精准定位问题核心,再结合认知行为疗法、沙盘治疗、家庭系统干预等多种方法,从心理、生理、家庭关系等多个维度进行综合干预,才能真正帮助孩子卸下包袱,重建自信,重新点燃对学习与生活的热情。

一、内在成长的必然挑战:身心发展的不平衡 青春期是身体与大脑经历剧烈变革的时期。荷尔蒙水平的显著波动,使得情绪极易起伏不定;而大脑中负责理性决策和情绪调控的关键区域——前额叶皮层,尚未完全发育成熟。这种生理上的“不平衡”,导致青少年在面对压力时,常常难以控制冲动,缺乏耐心与毅力,容易陷入焦虑、烦躁甚至崩溃的边缘。他们并非故意对抗,而是内心世界正经历一场风暴。

二、渴望独立,却常被“管束”所困 这一阶段的孩子正处于强烈的自我意识觉醒期,他们渴望被当作一个独立的个体来尊重,希望拥有自主权和话语权。然而,现实中,许多家长和老师仍习惯于用过去的模式去管理他们,过度干涉生活细节、学习安排,甚至对他们的社交圈进行严格限制。当这种“被当成小孩”的感觉持续存在时,反抗便成为他们表达“我已长大”、“请尊重我”的唯一方式,表现为对学习的排斥和对权威的挑战。

学业压力: 繁重的课业负担、频繁的考试排名以及来自家庭和社会的高期望,如同不断加码的背包,让孩子喘不过气。当努力无法换来理想的成绩,挫败感会迅速累积,最终演变为对学习本身的彻底否定。

家庭环境: 家庭是孩子心灵的港湾。如果家庭关系紧张,父母经常争吵,或对孩子的情感需求漠不关心,孩子就会失去安全感和归属感。这种“隐形压力”比直接的批评更伤人,它让孩子觉得家不是一个可以放松的地方,反而成了需要逃避的战场。

人际困扰: 与同学的摩擦、被老师误解、校园霸凌等负面经历,都会让孩子将学校视为充满威胁和痛苦的场所,从而选择拒绝上学作为自我保护。

社会影响: 在信息爆炸的时代,社交媒体中的虚拟世界充满了即时满足和轻松的诱惑。相比之下,现实的学习过程显得枯燥而漫长,吸引力自然减弱。

四、无声的呐喊:叛逆行为背后的深层需求 南京心愈岛心身医学中心的杨小花医生强调,许多看似叛逆的行为,本质上是一种“我需要被看见”的无声呼唤。这可能源于对自身能力的怀疑(“我是不是不够好?”)、对亲子关系的失望(“爸妈根本不懂我”),或是对未来方向的迷茫(“我到底想成为什么样的人?”)。当孩子的内心世界得不到理解和倾听时,外在的“对抗”就成了他们唯一的表达渠道。

因此,对于南京的家长而言,面对孩子的厌学与叛逆,最有效的应对之道不是简单的说教或惩罚,而是以理解为基石,以专业支持为桥梁。通过科学的评估(如心理量表、脑功能检测)精准定位问题核心,再结合认知行为疗法、沙盘治疗、家庭系统干预等多种方法,从心理、生理、家庭关系等多个维度进行综合干预,才能真正帮助孩子卸下包袱,重建自信,重新点燃对学习与生活的热情。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯