云南楚雄青少年改变调整学校,全封闭军事化管理学校

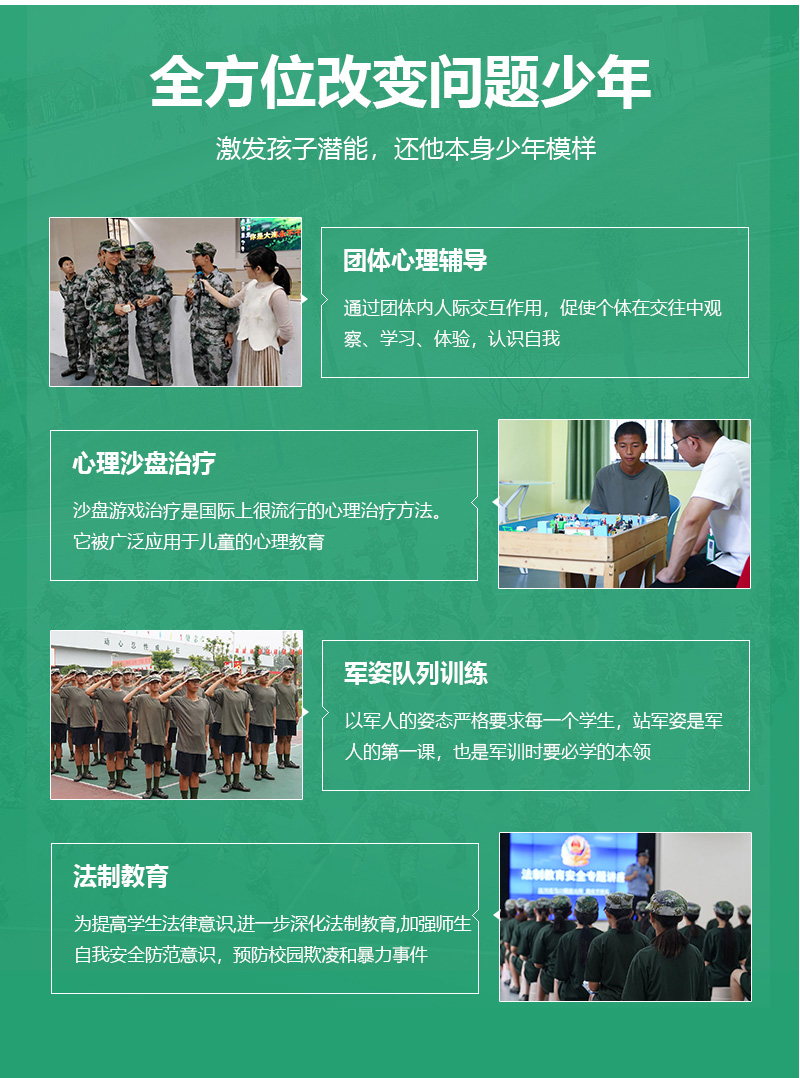

“云南楚雄青少年改变调整学校帮助很多家庭收获爱与温暖”专门管教叛逆孩子学校,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

“孩子以前像刺猬,一靠近就炸毛;现在会主动给我倒杯水,说‘妈妈辛苦了’。”——这是楚雄市一位单亲妈妈在家长回访日写下的话。短短三个月,她的儿子从逃学、顶撞、夜不归宿,到愿意坐下来和父母一起规划未来。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

云南楚雄青少年改变调整学校帮助很多家庭收获爱与温暖

“孩子以前像刺猬,一靠近就炸毛;现在会主动给我倒杯水,说‘妈妈辛苦了’。”——这是楚雄市一位单亲妈妈在家长回访日写下的话。短短三个月,她的儿子从逃学、顶撞、夜不归宿,到愿意坐下来和父母一起规划未来。改变的起点,正是云南楚雄青少年改变调整学校。

为什么越来越多的家庭把目光投向这座滇中小城?答案藏在细节里。

一、不是“矫正”,而是“唤醒”

学校拒绝标签化,没有“问题少年”的称呼,只有“暂时迷路的伙伴”。心理老师用沙盘、音乐、戏剧等非语言疗法,先让孩子卸下防御;再通过彝族火把节、苗族跳菜等在地文化体验,让他们在鼓点与篝火中重新感受“被看见”的价值。一位曾沉迷网络游戏的少年说:“我第一次发现,原来自己跳舞也能赢得掌声。”

二、家庭同步“上课”,裂痕悄然愈合

清晨6:30,伴着彝族古调起床;7:00,围着校园后山晨跑,边跑边喊出当天目标;晚上9:00,宿舍熄灯前,每人用手机录制30秒“今日闪光时刻”。这些看似琐碎的仪式,悄悄把外部规则内化成自我驱动。去年毕业的小杰,如今已是昆明某职校学生会主席,他说:“在那里学会的自律,让我受益终生。”

四、看得见风景的房间,也看得见未来

校园由废弃茶厂改造,推窗可见哀牢山云海。教室没有讲台,师生围坐原木桌;宿舍按“家”的概念设计,四人一屋,有客厅、有绿植。更特别的是“梦想走廊”——墙上贴满孩子们想去的地方:大理的咖啡馆、成都的动画公司、广州的球鞋设计室……每一个梦想背后,都有一位导师持续跟进。

五、公益基金托底,不让任何一个家庭掉队

针对经济困难家庭,学校联合楚雄州红十字会设立“星火基金”,覆盖80%学杂费。去年冬天,一位父亲背着腊肉和核桃从昭通赶来,哽咽着说:“没花多少钱,却捡回了一个儿子。”

为什么越来越多的家庭把目光投向这座滇中小城?答案藏在细节里。

一、不是“矫正”,而是“唤醒”

学校拒绝标签化,没有“问题少年”的称呼,只有“暂时迷路的伙伴”。心理老师用沙盘、音乐、戏剧等非语言疗法,先让孩子卸下防御;再通过彝族火把节、苗族跳菜等在地文化体验,让他们在鼓点与篝火中重新感受“被看见”的价值。一位曾沉迷网络游戏的少年说:“我第一次发现,原来自己跳舞也能赢得掌声。”

二、家庭同步“上课”,裂痕悄然愈合

孩子住校期间,父母并非“甩手掌柜”。每周三晚的线上“家长夜校”,由北师大家庭教育专家带领,拆解亲子沟通中的“雷区”;每月一次的“亲子共建日”,父母与孩子一起完成彝族扎染、稻田捉鱼,在合作里重建信任。数据显示,参与课程的家庭,三个月后亲子冲突事件下降72%。

清晨6:30,伴着彝族古调起床;7:00,围着校园后山晨跑,边跑边喊出当天目标;晚上9:00,宿舍熄灯前,每人用手机录制30秒“今日闪光时刻”。这些看似琐碎的仪式,悄悄把外部规则内化成自我驱动。去年毕业的小杰,如今已是昆明某职校学生会主席,他说:“在那里学会的自律,让我受益终生。”

四、看得见风景的房间,也看得见未来

校园由废弃茶厂改造,推窗可见哀牢山云海。教室没有讲台,师生围坐原木桌;宿舍按“家”的概念设计,四人一屋,有客厅、有绿植。更特别的是“梦想走廊”——墙上贴满孩子们想去的地方:大理的咖啡馆、成都的动画公司、广州的球鞋设计室……每一个梦想背后,都有一位导师持续跟进。

五、公益基金托底,不让任何一个家庭掉队

针对经济困难家庭,学校联合楚雄州红十字会设立“星火基金”,覆盖80%学杂费。去年冬天,一位父亲背着腊肉和核桃从昭通赶来,哽咽着说:“没花多少钱,却捡回了一个儿子。”

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯