广西桂林青少年叛逆改变学校,叛逆不听话孩子管教学校

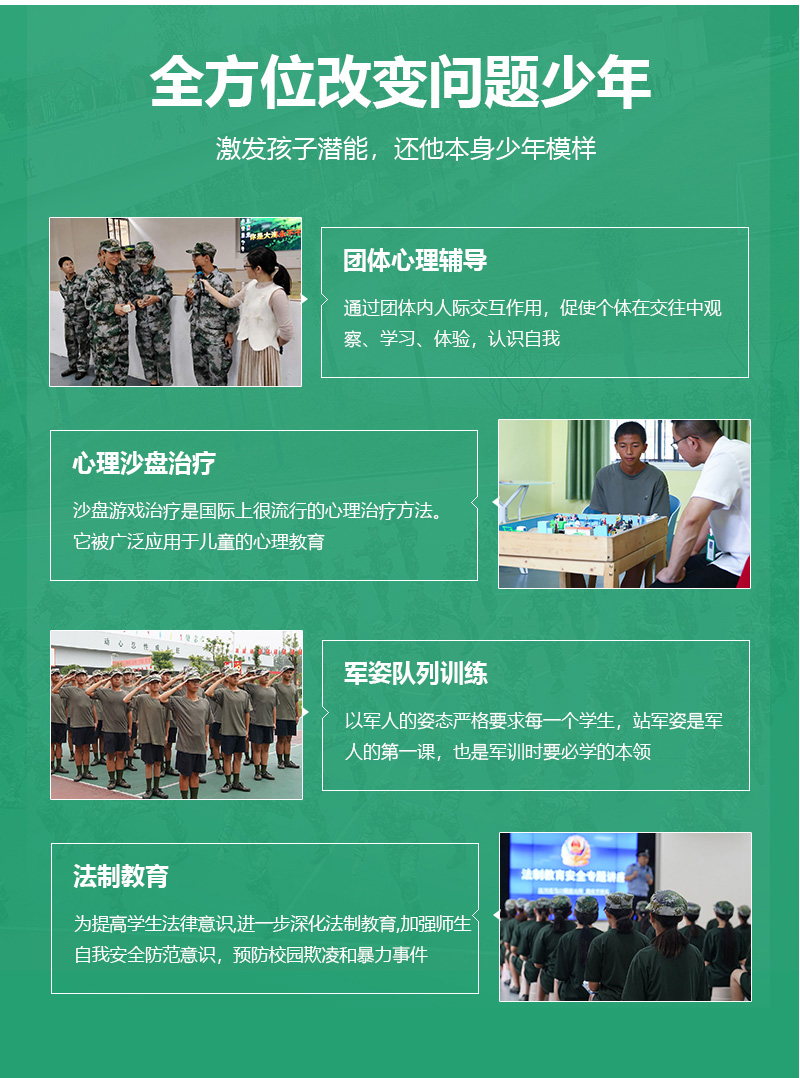

“广西桂林青少年叛逆改变学校有孩子的专业系统辅导方案”专门管教叛逆孩子学校,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

在桂林叠彩山麓的一所特殊校园里,十七岁的小韦正专注地临摹着漓江山水。半年前那个沉迷网络、与家人剑拔弩张的少年,如今找到了表达自我的新方式。"原来泼墨比打游戏有意思多了。"他腼腆地笑着,笔下的墨迹晕染出喀斯特地貌的独特神韵。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

广西桂林青少年叛逆改变学校有孩子的专业系统辅导方案

在桂林叠彩山麓的一所特殊校园里,十七岁的小韦正专注地临摹着漓江山水。半年前那个沉迷网络、与家人剑拔弩张的少年,如今找到了表达自我的新方式。"原来泼墨比打游戏有意思多了。"他腼腆地笑着,笔下的墨迹晕染出喀斯特地貌的独特神韵。这座以山水疗愈闻名的城市,正在用其独特的人文底蕴,构建着青少年心理转化的生态系统。

专业团队构建了多维支持网络。心理学专家定期驻校督导,退役运动员负责体能训练,非遗传承人开设手工艺课程,甚至聘请了专业电竞教练进行游戏行为管理。"叛逆不是病症,而是成长资源的错位配置。"项目创始人指出。他们开发的"成长生态评估模型"已获得自治区教育创新奖,通过分析青少年的32项发展指标,为其定制个性化成长路径。

夜幕降临,漓江边的露天剧场正在上演学生自编自导的《象鼻山传说》。台下坐着的不只是观众,更是这场蜕变的见证者。桂林的这些实践表明,当教育回归生命的本真,当帮助转化为陪伴,每颗年轻的心灵都能找到属于自己的喀斯特秘境——那些看似叛逆的裂缝,终将成为光照进来的地方。

桂林的多家专业辅导机构不约而同地采用了"自然浸润疗法"。清晨的攀岩训练培养毅力,午后在靖江王城遗址担任讲解志愿者学习历史担当,夜晚的星空观测则引发对生命本质的思考。龙胜梯田的农耕体验让城市孩子理解劳动价值,两江四湖的环保行动培养社会责任感。"我们不是在改造孩子,而是帮他们重新发现被遮蔽的本真。"一位从业十二年的辅导老师如是说。这种将在地文化资源转化为教育载体的做法,使转化效果提升了40%。

专业团队构建了多维支持网络。心理学专家定期驻校督导,退役运动员负责体能训练,非遗传承人开设手工艺课程,甚至聘请了专业电竞教练进行游戏行为管理。"叛逆不是病症,而是成长资源的错位配置。"项目创始人指出。他们开发的"成长生态评估模型"已获得自治区教育创新奖,通过分析青少年的32项发展指标,为其定制个性化成长路径。

夜幕降临,漓江边的露天剧场正在上演学生自编自导的《象鼻山传说》。台下坐着的不只是观众,更是这场蜕变的见证者。桂林的这些实践表明,当教育回归生命的本真,当帮助转化为陪伴,每颗年轻的心灵都能找到属于自己的喀斯特秘境——那些看似叛逆的裂缝,终将成为光照进来的地方。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯