江苏常州全封闭叛逆少年特训学校,孩子厌学教育全封闭学校

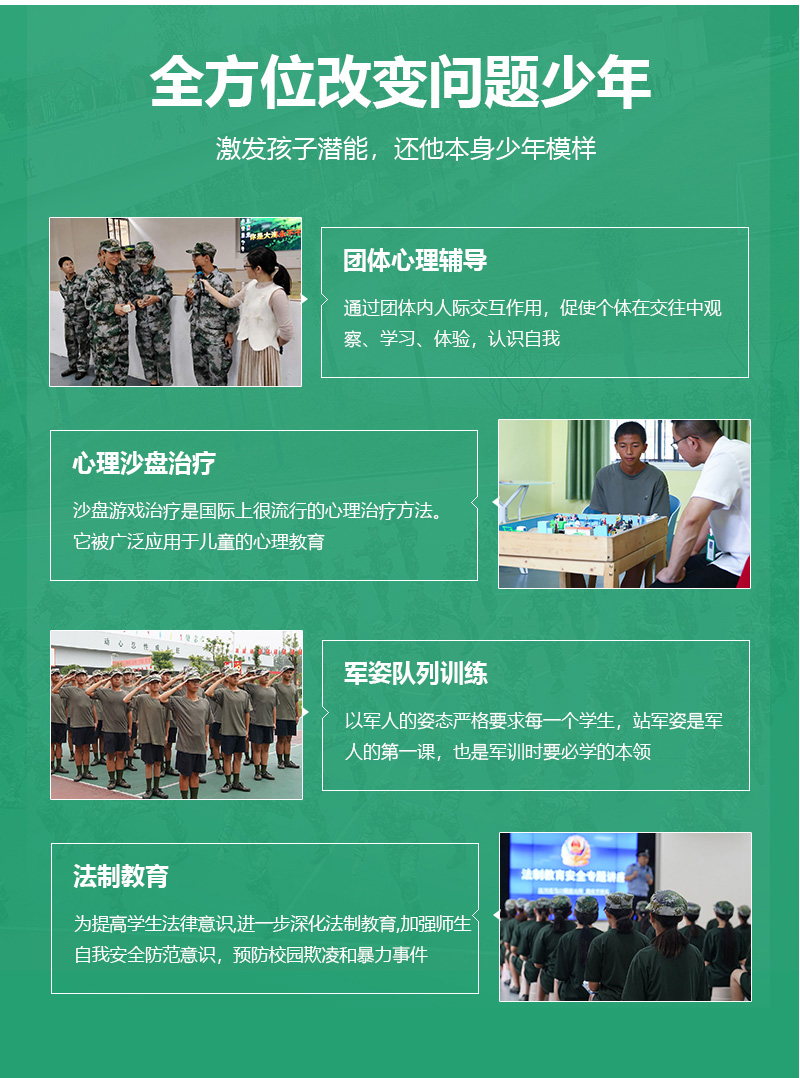

“江苏常州全封闭叛逆少年特训学校改变孩子有一定举措”专门管教叛逆孩子学校,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“叛逆期孩子学校,专门教育学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,叛逆期孩子学校,专门教育学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

常州北郊,一排灰色围墙圈住旧厂房改造的“特训基地”。铁门开合的金属声像钝刀,把孩子的名字和父母的叹息一并切进封闭空间。这里不收手机、不讲故事,只收“问题”——抽烟、逃学、直播打赏、凌晨翻墙去网吧。家长签完协议,

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

江苏常州全封闭叛逆少年特训学校改变孩子有一定举措

常州北郊,一排灰色围墙圈住旧厂房改造的“特训基地”。铁门开合的金属声像钝刀,把孩子的名字和父母的叹息一并切进封闭空间。这里不收手机、不讲故事,只收“问题”——抽烟、逃学、直播打赏、凌晨翻墙去网吧。家长签完协议,转身就被工作人员请出大门,背影被拉得比围墙还高。

凌晨五点,哨子刺穿雾。少年们穿着统一灰T恤,在水泥操场跑圈,脚步拖沓,像一串没上油的链条。教官不吼,只在他们经过时低声报数:“十七,十八,你落后了。”落后的人晚上要多写一页“行为反思”,用钢笔,不能涂改。纸是再生纸,粗糙,划破指尖,血珠比墨水先落下。

食堂没有椅子,站着吃,餐盘分三色:绿、黄、白。绿的是水煮青菜,黄的是南瓜,白的是米饭。没有肉,却有一张“能量表”贴在墙上,写着“蛋白质=责任”。孩子把饭扒进嘴里,嚼得腮帮发酸,像在咀嚼一句说不出口的道歉。有人偷偷把米饭藏进塑料袋,夜里压在枕头下,第二天早晨发现被老鼠啃出一个洞,边缘整齐,像被谁剪了一刀。

周三晚上有“家书”。灯管嗡嗡响,孩子们排排坐,读父母写的信。纸上有香水味、油渍、泪痕。一个女生读到“你出生那天,桂花开了三次”,突然把信纸塞进嘴里,嚼成湿团,咽不下去,吐不出来,卡在喉咙像一枚滚烫的月亮。教官递给她一杯水,她摇头,把纸团塞进教官手心:“帮我寄回去,就说我已经嚼碎了。”

最安静的时刻是夜里十点。值班教官拿手电巡房,光束扫过一张张床。阿凯睁眼,看见墙角的监控红灯一闪一闪,像远在外婆家的夜航机。他想起自己第一次偷钱,是为了给外婆买止痛贴,如今外婆已去世半年。他把枕头下的木头匕首摸出来,在黑暗中比画,对准自己的手腕,又对准虚空,最后轻轻放进教官的鞋筒。第二天清晨,匕首不见了,鞋筒里多了一张纸条:

“椅子腿已经够尖了,别再削自己。”

三个月后,围墙重新打开。家长站在门口举手机,镜头像枪口。孩子们排着队走出来,头发一样短,衣服一样宽,眼神却各自长出棱角。阿凯把做的椅子搬回家,四条腿仍有点歪,父亲拿水平尺量,叹了口气,却把它摆在客厅最显眼的位置。夜里,阿凯听见父亲坐在那把椅子上,木头吱呀一声,像替他开口说了第一句人话。

围墙外,桂花香再次飘过来,落在少年们肩头,像一场迟到的赦免。

凌晨五点,哨子刺穿雾。少年们穿着统一灰T恤,在水泥操场跑圈,脚步拖沓,像一串没上油的链条。教官不吼,只在他们经过时低声报数:“十七,十八,你落后了。”落后的人晚上要多写一页“行为反思”,用钢笔,不能涂改。纸是再生纸,粗糙,划破指尖,血珠比墨水先落下。

食堂没有椅子,站着吃,餐盘分三色:绿、黄、白。绿的是水煮青菜,黄的是南瓜,白的是米饭。没有肉,却有一张“能量表”贴在墙上,写着“蛋白质=责任”。孩子把饭扒进嘴里,嚼得腮帮发酸,像在咀嚼一句说不出口的道歉。有人偷偷把米饭藏进塑料袋,夜里压在枕头下,第二天早晨发现被老鼠啃出一个洞,边缘整齐,像被谁剪了一刀。

上午的课叫“边界”。教室没有课桌,只有胶带贴出的方格,每人一格,脚尖不能越线。老师播放一段监控:少年在便利店偷了一包烟,母亲追出两条街,摔在斑马线。视频定格在母亲膝盖渗血的特写。老师问:“如果你是她,会恨自己吗?”沉默像湿棉被罩下来。一个胖男孩突然用头撞墙,咚,咚,第三下被教官抱住,额头青紫,却没人哭。下课铃是铁链声,像给沉默上锁。

周三晚上有“家书”。灯管嗡嗡响,孩子们排排坐,读父母写的信。纸上有香水味、油渍、泪痕。一个女生读到“你出生那天,桂花开了三次”,突然把信纸塞进嘴里,嚼成湿团,咽不下去,吐不出来,卡在喉咙像一枚滚烫的月亮。教官递给她一杯水,她摇头,把纸团塞进教官手心:“帮我寄回去,就说我已经嚼碎了。”

最安静的时刻是夜里十点。值班教官拿手电巡房,光束扫过一张张床。阿凯睁眼,看见墙角的监控红灯一闪一闪,像远在外婆家的夜航机。他想起自己第一次偷钱,是为了给外婆买止痛贴,如今外婆已去世半年。他把枕头下的木头匕首摸出来,在黑暗中比画,对准自己的手腕,又对准虚空,最后轻轻放进教官的鞋筒。第二天清晨,匕首不见了,鞋筒里多了一张纸条:

“椅子腿已经够尖了,别再削自己。”

三个月后,围墙重新打开。家长站在门口举手机,镜头像枪口。孩子们排着队走出来,头发一样短,衣服一样宽,眼神却各自长出棱角。阿凯把做的椅子搬回家,四条腿仍有点歪,父亲拿水平尺量,叹了口气,却把它摆在客厅最显眼的位置。夜里,阿凯听见父亲坐在那把椅子上,木头吱呀一声,像替他开口说了第一句人话。

围墙外,桂花香再次飘过来,落在少年们肩头,像一场迟到的赦免。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯