广西崇左叛逆少年教育辅导学校,叛逆学生管教学校

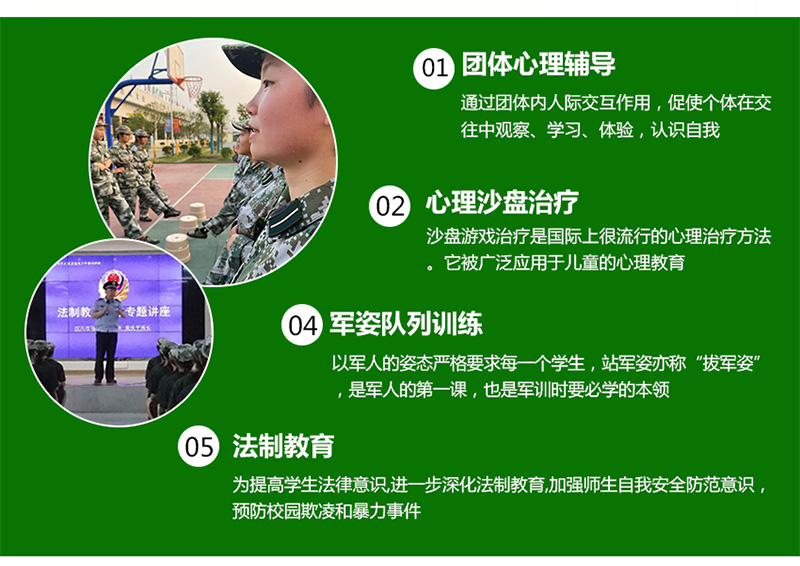

广西崇左叛逆少年教育辅导学校认为家长从小教育孩子的方法需要改变是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校”。叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校采取全封闭军事化管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

广西崇左某教育辅导机构近期就青少年行为矫正问题提出观点,认为家庭早期教育方式的结构性调整,是帮助叛逆少年走出困境的根本路径。该机构指出,许多孩子在青春期表现出的对抗、冷漠与疏离,并非天性使然,

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

广西崇左叛逆少年教育辅导学校认为家长从小教育孩子的方法需要改变

广西崇左某教育辅导机构近期就青少年行为矫正问题提出观点,认为家庭早期教育方式的结构性调整,是帮助叛逆少年走出困境的根本路径。该机构指出,许多孩子在青春期表现出的对抗、冷漠与疏离,并非天性使然,而是长期被忽视的情感需求、单一化的沟通模式与过度控制的教养方式共同作用的结果。

改变,始于父母的觉醒。不是孩子需要被修理,而是养育者需要被重新教育。唯有如此,那些在迷途中的少年,才能在爱的土壤里,长出属于自己的方向。

在大量个案分析中,辅导团队发现,不少家长习惯以权威压制代替平等对话,用成绩衡量价值,以惩罚代替理解。孩子在沉默中积累情绪,在冲突中学会伪装,最终在外界的引导下,以极端行为作为求救信号。真正的改变,不在于将孩子送入封闭式管理的机构,而在于家庭系统能否重新校准爱的表达方式——从“你要听话”转向“我懂你”,从“你为什么这样”转向“你心里在想什么”。

改变,始于父母的觉醒。不是孩子需要被修理,而是养育者需要被重新教育。唯有如此,那些在迷途中的少年,才能在爱的土壤里,长出属于自己的方向。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯