江苏连云港叛逆少年教育管教学校,叛逆孩子全封闭学校

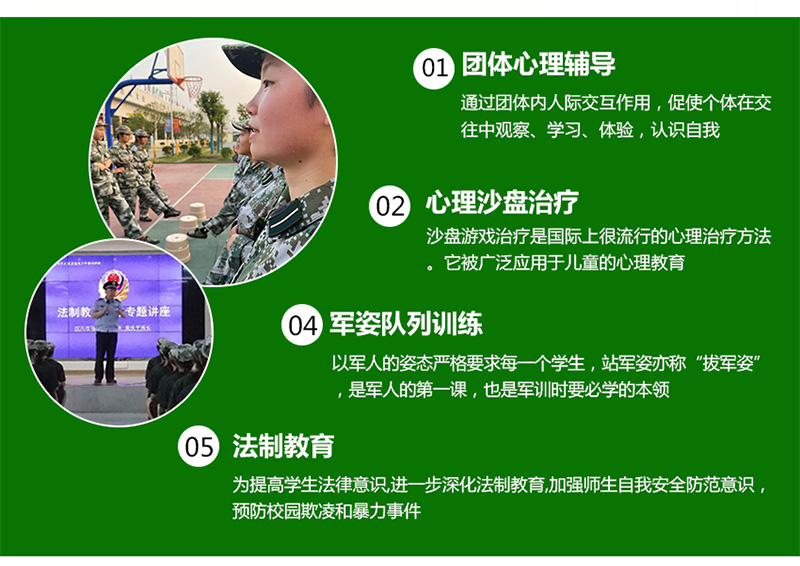

江苏连云港叛逆少年教育管教学校觉得孩子的思想改变很重要是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校”。叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,孩子厌学教育学校, 叛逆期管教学校采取全封闭军事化管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

在黄海之滨的连云港,一所特殊的学校正在用独特的方式改写叛逆少年的人生轨迹。这里的教育者深知,表面的行为矫正不过是隔靴搔痒,唯有触及思想内核的转变,才能让这些迷途的少年真正找到归途。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

江苏连云港叛逆少年教育管教学校觉得孩子的思想改变很重要

在黄海之滨的连云港,一所特殊的学校正在用独特的方式改写叛逆少年的人生轨迹。这里的教育者深知,表面的行为矫正不过是隔靴搔痒,唯有触及思想内核的转变,才能让这些迷途的少年真正找到归途。

走进校园的实训车间,十六岁的李阳正专注地调试着数控机床,他额角的汗珠在阳光下闪烁。三个月前,这个曾因打架被三所中学劝退的少年,如今在机械零件的精密加工中找到了前所未有的成就感。"原来把一件事做到极致的感觉这么好",他的眼神里开始有了光。这种通过职业技能获得的价值认同,正在悄无声息地重塑着他的自我认知。

夜幕降临时的校园广播总会播放学生点播的歌曲,这些音乐选择像一面镜子,映照出孩子们内心的微妙变化。从最初的暴躁摇滚到如今的民谣诗词,审美的嬗变暗示着价值取向的转移。德育主任林芳特意在图书馆辟出"成长书架",那里陈列的每一本传记都讲述着迷途者找回自我的真实故事。

在这所没有铁丝网的"特殊学校"里,改变正在以最自然的方式发生。当教育者把目光从行为约束转向思想启迪,那些曾被贴上"问题少年"标签的孩子,逐渐展现出令人惊叹的成长潜能。连云港的海风依旧咸涩,但吹过校园时,却带来了崭新的希望气息。

走进校园的实训车间,十六岁的李阳正专注地调试着数控机床,他额角的汗珠在阳光下闪烁。三个月前,这个曾因打架被三所中学劝退的少年,如今在机械零件的精密加工中找到了前所未有的成就感。"原来把一件事做到极致的感觉这么好",他的眼神里开始有了光。这种通过职业技能获得的价值认同,正在悄无声息地重塑着他的自我认知。

学校的心理教师王霞有个特别的习惯——收集学生们的情绪日记。在那些字迹歪斜的纸页间,藏着少年们最真实的内心独白。每周两次的团体心理课上,孩子们通过戏剧疗愈的方式,把日记里的愤怒与委屈演绎成舞台上的故事。当十五岁的周婷第一次在同学面前哭诉父母离异带来的创伤时,整个教室陷入了温暖的沉默。这种情感宣泄后的释然,往往成为思想转变的关键节点。

夜幕降临时的校园广播总会播放学生点播的歌曲,这些音乐选择像一面镜子,映照出孩子们内心的微妙变化。从最初的暴躁摇滚到如今的民谣诗词,审美的嬗变暗示着价值取向的转移。德育主任林芳特意在图书馆辟出"成长书架",那里陈列的每一本传记都讲述着迷途者找回自我的真实故事。

在这所没有铁丝网的"特殊学校"里,改变正在以最自然的方式发生。当教育者把目光从行为约束转向思想启迪,那些曾被贴上"问题少年"标签的孩子,逐渐展现出令人惊叹的成长潜能。连云港的海风依旧咸涩,但吹过校园时,却带来了崭新的希望气息。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯