湖南邵阳不听话孩子调整改变学校,叛逆期封闭管教学校

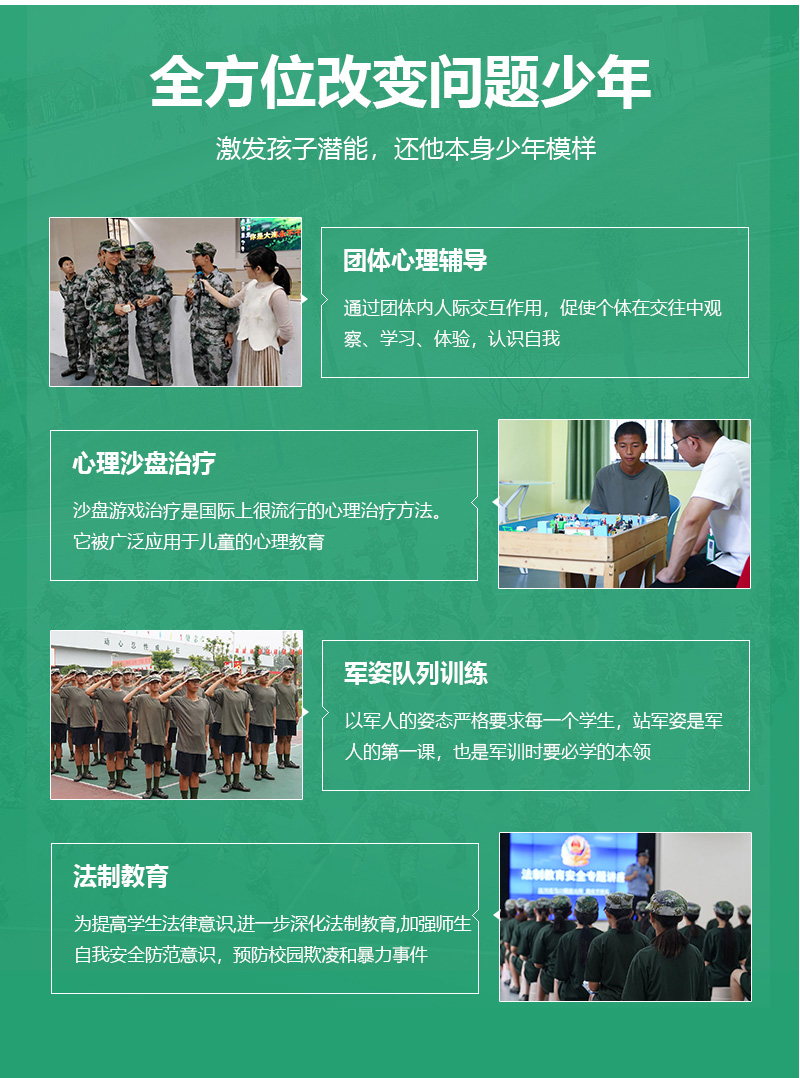

“湖南邵阳不听话孩子调整改变学校正确研究心理辅导系统”专门管教叛逆孩子学校,叛逆孩子改变学校 ,不良少年管教学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆孩子改变学校 ,不良少年管教学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

在湖南邵阳,一所专注于青少年心理调适与行为重塑的特殊教育机构正以全新的理念和系统化方法,重新定义“不听话”孩子的成长路径。这里没有简单的规训与压制,而是一套融合了深度心理干预、个性化教学与情感重建的综合体系

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

湖南邵阳不听话孩子调整改变学校正确研究心理辅导系统

在湖南邵阳,一所专注于青少年心理调适与行为重塑的特殊教育机构正以全新的理念和系统化方法,重新定义“不听话”孩子的成长路径。这里没有简单的规训与压制,而是一套融合了深度心理干预、个性化教学与情感重建的综合体系,致力于帮助迷失方向的少年找到内心的光亮。

该机构的核心在于其“心理辅导系统”的科学构建。它摒弃了将叛逆视为单纯问题的旧思维,转而将其视为个体在特定环境压力下发出的生存信号。心理咨询师团队由具备临床经验的专业人员组成,采用非评判性的倾听模式,通过每周数次的一对一深度对话,引导孩子逐步揭示其行为背后的深层动因——那些被忽视的委屈、未被满足的安全感需求,或是对自我价值的深切怀疑。例如,一位曾因逃学、对抗父母而被送入校门的少年,在持续的心理辅导中逐渐敞开心扉,坦言自己并非厌恶学习,而是长期在家庭中感受到“只有成绩好才值得被爱”,这种沉重的期待让他窒息,于是用反抗来宣泄压抑。

体能训练与集体生活则是情绪管理的重要载体。规律的晨跑、团队协作拓展项目,不是为了惩罚,而是帮助孩子建立身体与心理的连接。当汗水浸透衣衫,当团队因共同目标而欢呼,那种源自内在的力量感,远胜于任何说教。一位原本沉默寡言的学生在完成一次长距离拉练后感慨:“我终于知道,原来我的身体也能支撑我走很远。”

最终,整个系统的目标并非制造一个“听话”的孩子,而是培育一个拥有清晰自我认知、能够自主调节情绪、并愿意为自身行为负责的独立个体。毕业典礼上,一位曾离家出走的少年哽咽道:“我现在终于明白,我不是要对抗世界,而是要学会如何与这个世界好好相处。” 这正是这所邵阳学校最深刻的教育哲学:真正的改变,始于被真正地理解。

该机构的核心在于其“心理辅导系统”的科学构建。它摒弃了将叛逆视为单纯问题的旧思维,转而将其视为个体在特定环境压力下发出的生存信号。心理咨询师团队由具备临床经验的专业人员组成,采用非评判性的倾听模式,通过每周数次的一对一深度对话,引导孩子逐步揭示其行为背后的深层动因——那些被忽视的委屈、未被满足的安全感需求,或是对自我价值的深切怀疑。例如,一位曾因逃学、对抗父母而被送入校门的少年,在持续的心理辅导中逐渐敞开心扉,坦言自己并非厌恶学习,而是长期在家庭中感受到“只有成绩好才值得被爱”,这种沉重的期待让他窒息,于是用反抗来宣泄压抑。

系统的另一支柱是“认知重构”技术。当孩子意识到自己的攻击性源于恐惧而非恶意,当他们理解到父母的严厉背后是对未来的担忧而非控制欲,认知的转变便悄然发生。这一过程常借助“角色互换”练习、情境模拟剧等生动形式,让孩子站在父母、老师甚至曾经被自己伤害的同学角度思考问题,从而培养共情力与责任感。有位曾因校园冲突频发而被劝退的学生,在一次“受害者视角”扮演后落泪:“原来我砸东西时,别人心里也这么疼。”

体能训练与集体生活则是情绪管理的重要载体。规律的晨跑、团队协作拓展项目,不是为了惩罚,而是帮助孩子建立身体与心理的连接。当汗水浸透衣衫,当团队因共同目标而欢呼,那种源自内在的力量感,远胜于任何说教。一位原本沉默寡言的学生在完成一次长距离拉练后感慨:“我终于知道,原来我的身体也能支撑我走很远。”

最终,整个系统的目标并非制造一个“听话”的孩子,而是培育一个拥有清晰自我认知、能够自主调节情绪、并愿意为自身行为负责的独立个体。毕业典礼上,一位曾离家出走的少年哽咽道:“我现在终于明白,我不是要对抗世界,而是要学会如何与这个世界好好相处。” 这正是这所邵阳学校最深刻的教育哲学:真正的改变,始于被真正地理解。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯