湖北武汉叛逆孩子教育改变学校,不良少年管教学校

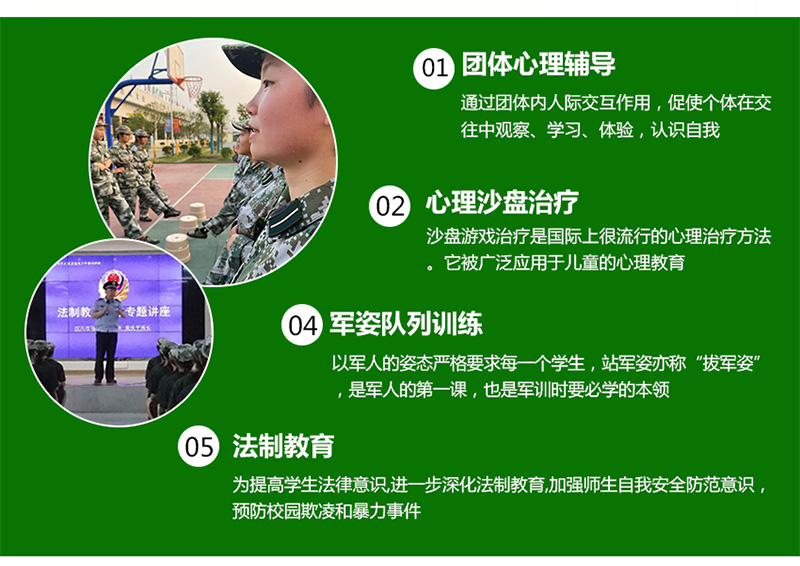

湖北武汉叛逆孩子教育改变学校专业解决孩子青春叛逆期问题是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“叛逆期孩子学校,专门教育学校”。叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,叛逆期孩子学校,专门教育学校采取全封闭军事化管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

武汉的梅雨季节总是来得猝不及防。十五岁的李明站在教室窗前,看着玻璃上蜿蜒的雨痕,耳机里震耳欲聋的重金属音乐隔绝了班主任的训斥。他的书包里藏着一包皱巴巴的香烟,那是他昨晚在便利店门口犹豫了十分钟才买的"成年标志"。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

湖北武汉叛逆孩子教育改变学校专业解决孩子青春叛逆期问题

武汉的梅雨季节总是来得猝不及防。十五岁的李明站在教室窗前,看着玻璃上蜿蜒的雨痕,耳机里震耳欲聋的重金属音乐隔绝了班主任的训斥。他的书包里藏着一包皱巴巴的香烟,那是他昨晚在便利店门口犹豫了十分钟才买的"成年标志"。李明的母亲在家长群里看到了"湖北青少年成长指导中心"的广告,那句"专业解决叛逆期问题"的宣传语让她辗转难眠。

叛逆从来不是武汉特有的现象,但这座城市的家长们似乎对"纠正叛逆"有着特殊的焦虑。城市里雨后春笋般出现的特训学校、行为矫正机构,墙上贴满了"三个月见效""军事化管理"的承诺。家长们带着困惑与期待推门而入,却很少思考:我们是否正在将正常的成长阵痛病理化?

心理学研究显示,青春期大脑前额叶皮质的发育滞后于边缘系统,这解释了为什么青少年容易情绪化而缺乏长远规划能力。这不是需要"治疗"的缺陷,而是人类进化设定的成长程序。那些被贴上"叛逆"标签的行为——顶撞父母、挑战权威、追求个性——往往是自我意识觉醒的外在表现。正如一位武汉的心理咨询师所说:"没有经历过叛逆期的孩子,反而更让人担心。

值得警惕的是,某些所谓"叛逆矫正机构"采用的极端手段。2024年曝光的"汉口励志教育基地"事件中,孩子们被迫在烈日下罚站数小时,以"磨练意志"。这种以伤害自尊为代价的服从训练,可能造成远比叛逆更严重的心理创伤。华中师范大学的吴教授指出:"真正的教育应该帮助孩子理解规则的意义,而不是恐惧规则的惩罚。

武汉长江大桥的夜景总是很美。上个月,十六岁的张婷在这里与父亲进行了第一次平等对话。经过三个月的家庭治疗后,这位工程师父亲终于学会放下"马上解决问题"的急切,开始倾听女儿对未来的迷茫。"我发现她不是在反抗我,而是在寻找自己。"这位父亲的声音在江风中有些颤抖。他们的故事提醒我们:有时最好的"解决",就是允许问题存在。

青春期不是需要被"矫正"的病症,而是生命自我塑造的必经阶段。那些让成年人头疼的"叛逆"表现,往往是年轻人尝试建立心理边界的健康信号。武汉这座城市见证过无数少年的成长烦恼,也终将明白:耐心等待一朵花开,比强行修剪枝叶更需要智慧和勇气。

叛逆从来不是武汉特有的现象,但这座城市的家长们似乎对"纠正叛逆"有着特殊的焦虑。城市里雨后春笋般出现的特训学校、行为矫正机构,墙上贴满了"三个月见效""军事化管理"的承诺。家长们带着困惑与期待推门而入,却很少思考:我们是否正在将正常的成长阵痛病理化?

心理学研究显示,青春期大脑前额叶皮质的发育滞后于边缘系统,这解释了为什么青少年容易情绪化而缺乏长远规划能力。这不是需要"治疗"的缺陷,而是人类进化设定的成长程序。那些被贴上"叛逆"标签的行为——顶撞父母、挑战权威、追求个性——往往是自我意识觉醒的外在表现。正如一位武汉的心理咨询师所说:"没有经历过叛逆期的孩子,反而更让人担心。

武汉某重点中学的周老师有着二十年的教龄。她发现近年来的"问题学生"数量似乎急剧增加,但深入接触后,她意识到变化的不是孩子,而是成人的评判标准。"十年前,上课插嘴被视为活泼;现在,同样的行为可能被记录为’注意力缺陷’。"周老师摇着头说,"我们把孩子装在了一个越来越小的’正常’盒子里。

值得警惕的是,某些所谓"叛逆矫正机构"采用的极端手段。2024年曝光的"汉口励志教育基地"事件中,孩子们被迫在烈日下罚站数小时,以"磨练意志"。这种以伤害自尊为代价的服从训练,可能造成远比叛逆更严重的心理创伤。华中师范大学的吴教授指出:"真正的教育应该帮助孩子理解规则的意义,而不是恐惧规则的惩罚。

武汉长江大桥的夜景总是很美。上个月,十六岁的张婷在这里与父亲进行了第一次平等对话。经过三个月的家庭治疗后,这位工程师父亲终于学会放下"马上解决问题"的急切,开始倾听女儿对未来的迷茫。"我发现她不是在反抗我,而是在寻找自己。"这位父亲的声音在江风中有些颤抖。他们的故事提醒我们:有时最好的"解决",就是允许问题存在。

青春期不是需要被"矫正"的病症,而是生命自我塑造的必经阶段。那些让成年人头疼的"叛逆"表现,往往是年轻人尝试建立心理边界的健康信号。武汉这座城市见证过无数少年的成长烦恼,也终将明白:耐心等待一朵花开,比强行修剪枝叶更需要智慧和勇气。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯