安徽芜湖叛逆青少年教育管教学校,叛逆孩子改变学校

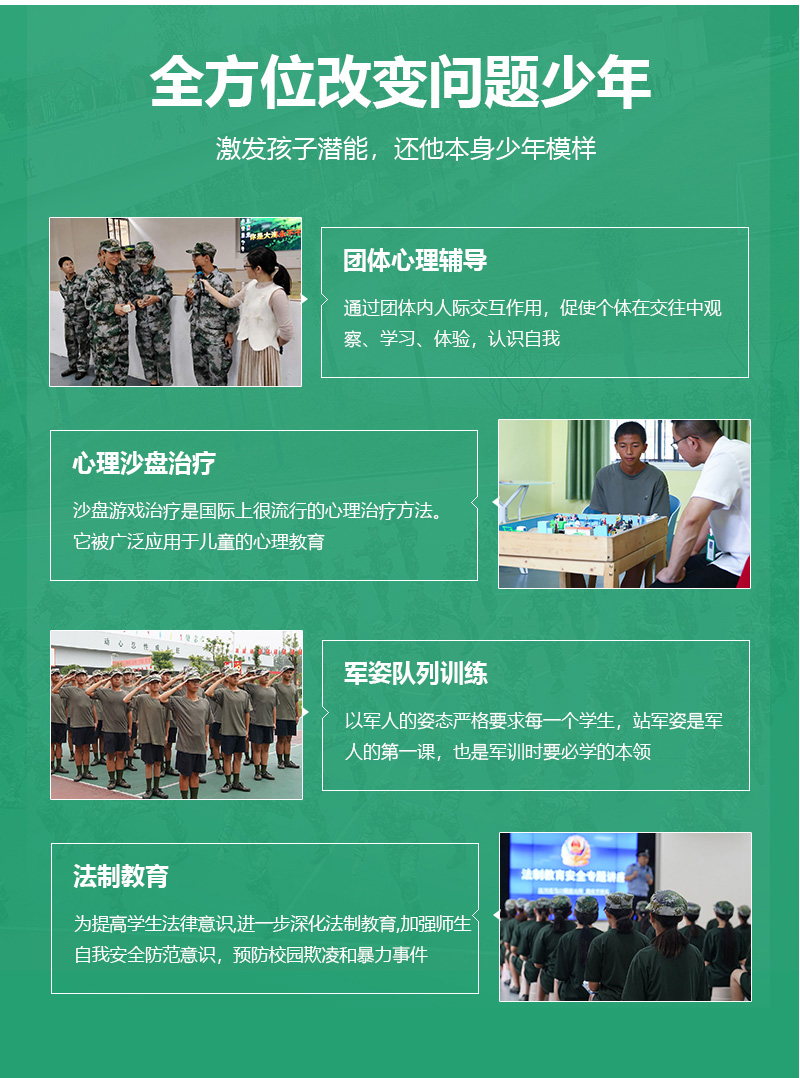

“安徽芜湖叛逆青少年教育管教学校认为叛逆孩子需要心理辅导”专门管教叛逆孩子学校,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

芜湖长江大桥下,某个不起眼的院落里,一群被贴上"叛逆"标签的少年正经历着不为人知的蜕变。这里的教育者渐渐发现,那些表面的对抗、逃学、沉迷网络背后,往往隐藏着更为复杂的心理图景——或许是一次未被理解的创伤,或许是长期积累的自卑

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

安徽芜湖叛逆青少年教育管教学校认为叛逆孩子需要心理辅导

芜湖长江大桥下,某个不起眼的院落里,一群被贴上"叛逆"标签的少年正经历着不为人知的蜕变。这里的教育者渐渐发现,那些表面的对抗、逃学、沉迷网络背后,往往隐藏着更为复杂的心理图景——或许是一次未被理解的创伤,或许是长期积累的自卑,又或是家庭关系失衡的无声抗议。

传统管教模式下,管理者习惯用军事化训练和严厉惩罚来"纠正"叛逆行为。这种简单粗暴的方式确实能在短期内迫使孩子服从,却像在沸腾的水面上强行加盖,终究无法解决根本问题。芜湖某校的心理老师讲述了一个案例:曾被三次送来的少年小伟,在前两次的严格管教后,回家不久便故态复萌,直到第三次介入专业的心理咨询,才真正开始打开心结。

家庭在叛逆青少年转变中的作用不可替代。芜湖的心理辅导机构逐渐意识到,单独"矫正"孩子而忽视家庭系统,犹如治疗症状而忽略病因。他们开始引入家庭治疗,帮助父母理解青春期心理特征,改善沟通方式。有位父亲在参加亲子工作坊后感叹:"原来我儿子不是在反抗我,而是在呼救。

长江水日夜奔流,带走了一批批完成蜕变的少年。他们或许不会立刻变成传统意义上的"乖孩子",但学会了用更健康的方式与世界相处。叛逆从来不是需要消灭的敌人,而是成长必经的阶段。当我们用心理学的眼光重新审视这些"问题少年",看到的不是顽劣,而是等待被理解的生命力。芜湖的教育实践告诉我们:真正的管教不是压制,而是引导;不是对抗,而是共情。

传统管教模式下,管理者习惯用军事化训练和严厉惩罚来"纠正"叛逆行为。这种简单粗暴的方式确实能在短期内迫使孩子服从,却像在沸腾的水面上强行加盖,终究无法解决根本问题。芜湖某校的心理老师讲述了一个案例:曾被三次送来的少年小伟,在前两次的严格管教后,回家不久便故态复萌,直到第三次介入专业的心理咨询,才真正开始打开心结。

青春期的大脑宛如一座正在重建的城市,前额叶皮质的发育滞后于情绪系统的活跃。这解释了为何青少年明知故犯、情绪波动剧烈——他们并非故意与全世界为敌,而是生理和心理的双重变革让他们不知所措。专业的心理辅导不是简单的说教,而是帮助这些孩子认识自己风暴中的内心,搭建理性与情感之间的桥梁。

家庭在叛逆青少年转变中的作用不可替代。芜湖的心理辅导机构逐渐意识到,单独"矫正"孩子而忽视家庭系统,犹如治疗症状而忽略病因。他们开始引入家庭治疗,帮助父母理解青春期心理特征,改善沟通方式。有位父亲在参加亲子工作坊后感叹:"原来我儿子不是在反抗我,而是在呼救。

长江水日夜奔流,带走了一批批完成蜕变的少年。他们或许不会立刻变成传统意义上的"乖孩子",但学会了用更健康的方式与世界相处。叛逆从来不是需要消灭的敌人,而是成长必经的阶段。当我们用心理学的眼光重新审视这些"问题少年",看到的不是顽劣,而是等待被理解的生命力。芜湖的教育实践告诉我们:真正的管教不是压制,而是引导;不是对抗,而是共情。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯