河北衡水叛逆孩子教育改变学校,叛逆小孩训练营

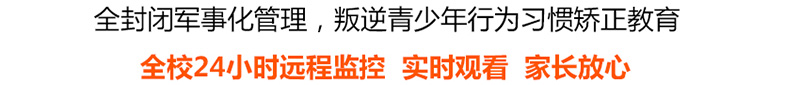

河北衡水叛逆孩子教育改变学校认为孩子的心理需要正确引导是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校”。孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校采取全封闭军事化管理,孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

每个孩子的成长都伴随着独特的心理轨迹,如同悄然生长的藤蔓,既需要阳光雨露的滋养,也需要温柔的扶引以防其偏离方向。当孩子表现出所谓的“叛逆”,往往是内心世界寻求理解与表达的信号,而非单纯的对抗。专业的教育者深知,此时的引导不应是强硬的规训,

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

河北衡水叛逆孩子教育改变学校认为孩子的心理需要正确引导

每个孩子的成长都伴随着独特的心理轨迹,如同悄然生长的藤蔓,既需要阳光雨露的滋养,也需要温柔的扶引以防其偏离方向。当孩子表现出所谓的“叛逆”,往往是内心世界寻求理解与表达的信号,而非单纯的对抗。专业的教育者深知,此时的引导不应是强硬的规训,而应是一场心灵的对话——用耐心倾听那些未曾说出口的困惑,用智慧化解成长中的迷茫,用尊重搭建信任的桥梁。

成长本就是一场充满探索的旅程,孩子需要在试错中学会判断,在体验中积累智慧。教育的意义,不在于将孩子塑造成预设的模样,而在于帮助他们成为更好的自己。当我们用理解代替指责,用引导代替控制,用关爱代替冷漠,每个所谓的“叛逆”孩子,都能在温暖的陪伴中,重新找到内心的平衡与前行的力量。这不仅是对个体成长的尊重,更是教育应有的温度与深度。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯