四川泸州青少年叛逆改变纠正学校,叛逆孩子改变学校

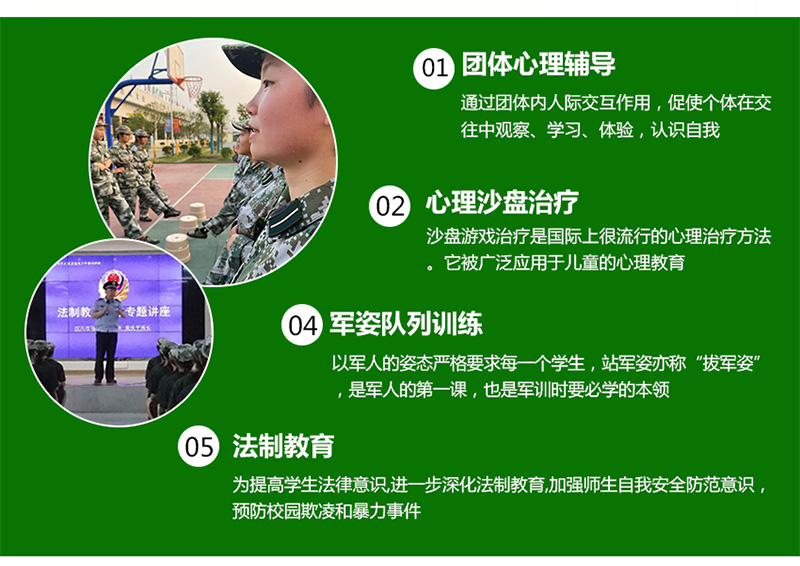

四川泸州青少年叛逆改变纠正学校教家长解决家庭亲子问题是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“叛逆期管教学校 ,叛逆孩子改变学校”。叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,叛逆期管教学校 ,叛逆孩子改变学校采取全封闭军事化管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

在四川泸州,越来越多的家庭正面对一个共同的困境:孩子进入青春期后,情绪波动剧烈、沟通日益困难、学业下滑、沉迷网络,甚至与父母对抗升级。传统说教与严厉管教逐渐失效,亲子关系陷入冰点。正是在这样的背景下,

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

四川泸州青少年叛逆改变纠正学校教家长解决家庭亲子问题

在四川泸州,越来越多的家庭正面对一个共同的困境:孩子进入青春期后,情绪波动剧烈、沟通日益困难、学业下滑、沉迷网络,甚至与父母对抗升级。传统说教与严厉管教逐渐失效,亲子关系陷入冰点。正是在这样的背景下,一批专注于青少年行为矫正与家庭系统修复的专业机构悄然兴起,它们不以“管教”为名,而以“重建”为路,帮助叛逆少年找回自我,更让家长学会如何真正地爱与陪伴。

在泸州本地,一些成功案例令人动容:曾沉迷游戏、拒绝上学的少年,在三个月的陪伴式引导后,主动回归校园并担任班级心理委员;一位曾对母亲拳脚相向的男孩,在参与家庭角色互换体验后,第一次给母亲写了一封信,字迹颤抖却满是愧疚;更多家庭在课程结束后,餐桌上的沉默被对话取代,深夜的争吵被拥抱替代。

改变,从不是一蹴而就的奇迹,而是一次次真诚的对话、一次次耐心的等待、一次次放下“纠正”的执念,转而选择“理解”与“同行”。泸州的这些机构,正默默成为无数家庭的转折点——不是把孩子“改”成别人期待的样子,而是帮他们找回自己,也让父母学会,如何做一个不焦虑的陪伴者。

真正的教育,从来不是驯服,而是唤醒;真正的爱,不是改造,而是看见。

这些机构并非封闭式的军事化管理营地,而是融合了心理辅导、艺术疗愈、自然教育与家庭治疗的综合支持平台。在这里,青少年不再被贴上“问题孩子”的标签,而是被引导去表达被压抑的情绪,探索内心的真实需求。通过一对一心理咨询、团体沙盘游戏、户外徒步挑战、亲子共读工作坊等形式,孩子们在安全的环境中重新建立对世界的信任,也逐渐理解父母的焦虑并非控制,而是爱的笨拙表达。

在泸州本地,一些成功案例令人动容:曾沉迷游戏、拒绝上学的少年,在三个月的陪伴式引导后,主动回归校园并担任班级心理委员;一位曾对母亲拳脚相向的男孩,在参与家庭角色互换体验后,第一次给母亲写了一封信,字迹颤抖却满是愧疚;更多家庭在课程结束后,餐桌上的沉默被对话取代,深夜的争吵被拥抱替代。

改变,从不是一蹴而就的奇迹,而是一次次真诚的对话、一次次耐心的等待、一次次放下“纠正”的执念,转而选择“理解”与“同行”。泸州的这些机构,正默默成为无数家庭的转折点——不是把孩子“改”成别人期待的样子,而是帮他们找回自己,也让父母学会,如何做一个不焦虑的陪伴者。

真正的教育,从来不是驯服,而是唤醒;真正的爱,不是改造,而是看见。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯