云南大理叛逆少年改变学校,正规戒网瘾学校

“云南大理叛逆少年改变学校教育孩子的方法很有效”,正苗启德特训学校是教育局批准成立、并由其主管的专门针对“问题”青少年进行转化教育的专业学校,学校采取全封闭式军事化管理,“叛逆孩子改变学校 ,不良少年管教学校”,至今已教育有叛逆、逃学厌学、早恋、不尊重父母等不良行为习惯青少年、学生达六千余人(次),受家庭、社会的高度评价。以下是正苗启德特训学校小编有关“云南大理叛逆少年改变学校教育孩子的方法很有效”的相关资讯内容进行整理编辑。孩子早恋、叛逆、网瘾、厌学不用担心,正苗启德青少年特训学校为您解忧愁!更多有关“全封闭叛逆孩子学校, 叛逆孩子特训学校”问题可拨打下方电话。

导语概要

在云南大理,一些专注于问题少年转化的特训学校正以系统化、人性化的教育方法,为陷入困境的青少年打开一扇通向成长与希望的大门。这些学校并非简单地实施管教,而是深入剖析青少年叛逆行为背后的根源,构建起一套融合心理疏导、兴趣激发、

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

云南大理叛逆少年改变学校教育孩子的方法很有效

在云南大理,一些专注于问题少年转化的特训学校正以系统化、人性化的教育方法,为陷入困境的青少年打开一扇通向成长与希望的大门。这些学校并非简单地实施管教,而是深入剖析青少年叛逆行为背后的根源,构建起一套融合心理疏导、兴趣激发、家校协同与社会实践的立体化育人模式。

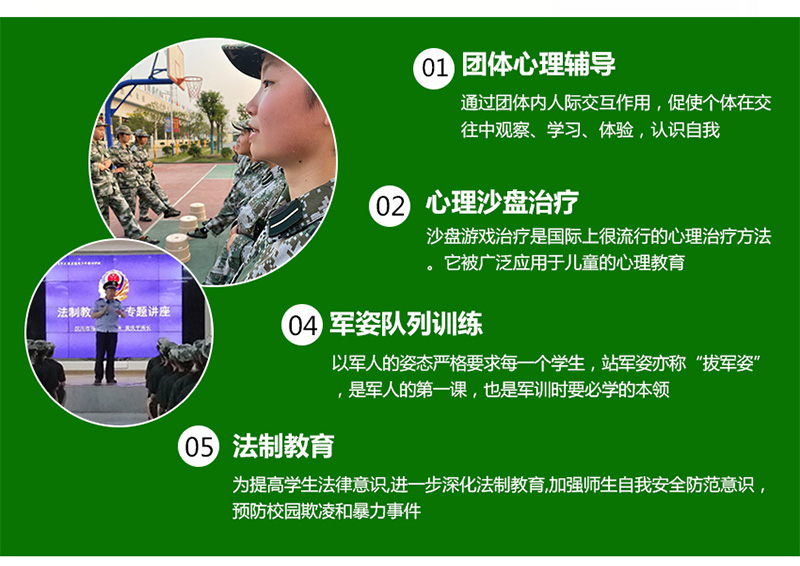

心理层面的深度介入是转变的基石。面对因家庭关系紧张、学业压力或自我认同危机而封闭自我的孩子,学校配备专业的心理咨询师团队,通过沙盘游戏、音乐疗法、团体辅导等非传统方式,帮助他们安全地表达压抑的情绪,识别内心的冲突。这种“以情动人”的关怀,逐步打破了师生间的隔阂,让信任得以重建。当一个曾经对批评充满敌意的孩子开始愿意袒露心声,改变便已悄然发生。

更为深远的是,学校将社会责任感的培养融入日常。通过组织参与社区服务、环保志愿活动等社会实践,孩子们走出封闭的校园,亲身体验付出与奉献的价值。在帮助他人的过程中,他们不仅收获了成就感,也学会了换位思考,理解了规则与责任的意义。这种经历,远比课堂上的说教更能塑造健全的人格。

从被动的“问题处理”到主动的“潜能唤醒”,大理的这些特殊教育机构正在用行动诠释着教育的本质——不是将人塑造成某种模具,而是点燃心中那团火,让他们找到属于自己的方向,最终有能力去照亮自己的人生。

心理层面的深度介入是转变的基石。面对因家庭关系紧张、学业压力或自我认同危机而封闭自我的孩子,学校配备专业的心理咨询师团队,通过沙盘游戏、音乐疗法、团体辅导等非传统方式,帮助他们安全地表达压抑的情绪,识别内心的冲突。这种“以情动人”的关怀,逐步打破了师生间的隔阂,让信任得以重建。当一个曾经对批评充满敌意的孩子开始愿意袒露心声,改变便已悄然发生。

兴趣的发掘是点燃内在动力的关键。许多被贴上“问题少年”标签的孩子,其潜力常被忽视。学校敏锐地捕捉到个体差异,如发现一位学生对体育运动有浓厚热情,便会为其量身定制训练计划,组织参与竞技活动。在一次次突破自我、赢得掌声的过程中,孩子的自信被重新唤醒,价值感从“我什么都做不好”转变为“我能行”。这种积极的正向反馈,成为引导其走向自律与进取的强大驱动力。

更为深远的是,学校将社会责任感的培养融入日常。通过组织参与社区服务、环保志愿活动等社会实践,孩子们走出封闭的校园,亲身体验付出与奉献的价值。在帮助他人的过程中,他们不仅收获了成就感,也学会了换位思考,理解了规则与责任的意义。这种经历,远比课堂上的说教更能塑造健全的人格。

从被动的“问题处理”到主动的“潜能唤醒”,大理的这些特殊教育机构正在用行动诠释着教育的本质——不是将人塑造成某种模具,而是点燃心中那团火,让他们找到属于自己的方向,最终有能力去照亮自己的人生。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯