甘肃嘉峪关叛逆孩子教育改变学校,孩子厌学教育学校

甘肃嘉峪关叛逆孩子教育改变学校教会家长做智慧父母是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“叛逆期孩子学校,专门教育学校”。叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,叛逆期孩子学校,专门教育学校采取全封闭军事化管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

在甘肃嘉峪关,一所专注于青少年行为矫正与家庭教育指导的学校正悄然改变着许多家庭的命运。这里并非传统意义上的封闭式管教机构,而是一个融合了心理干预、文化教育、生活技能培养与家校协同的综合成长平台。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

甘肃嘉峪关叛逆孩子教育改变学校教会家长做智慧父母

在甘肃嘉峪关,一所专注于青少年行为矫正与家庭教育指导的学校正悄然改变着许多家庭的命运。这里并非传统意义上的封闭式管教机构,而是一个融合了心理干预、文化教育、生活技能培养与家校协同的综合成长平台。它不单致力于帮助那些因叛逆、沉迷网络、厌学等问题陷入困境的少年重拾学业信心,更深层次的目标在于唤醒家长的教育自觉,引导他们从“控制者”转变为真正理解孩子、陪伴成长的“智慧父母”。

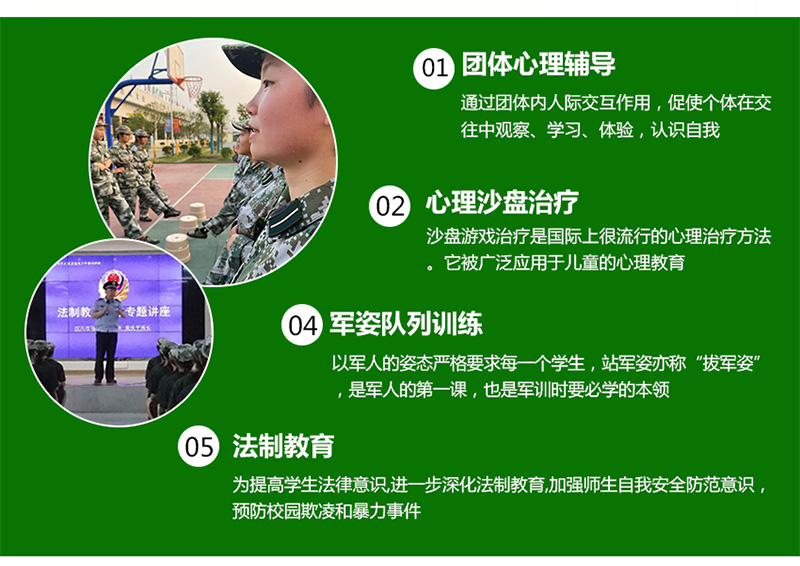

学校的教育体系构建于对青少年心理发展规律的深刻洞察之上。课程设置超越了单纯的知识传授,将文化课学习与心理辅导课紧密结合。专业心理咨询师通过定期的心理测评、团体辅导和个体面谈,帮助学生识别情绪根源,学习有效的情绪管理技巧。当一个孩子因家庭矛盾或自我认同危机而产生对抗行为时,不是被简单斥责,而是被引导去理解自己内心的挣扎,并学会用沟通而非对抗来表达需求。

学校还积极构建社会支持网络,与社区、公益组织及司法系统建立合作,为特殊案例提供资源对接。对于部分需要法律介入或心理危机干预的家庭,能够及时启动联动机制,形成保护闭环。

值得注意的是,近期关于“神童母亲”赵菊英及其所谓“霸凌式教育”的争议,虽曾引发舆论风暴,但其背后所反映的极端教育方式恰恰反衬出这所嘉峪关学校的可贵之处——它拒绝任何形式的羞辱、暴力或精神操控。它的力量来自尊重、理解和科学的方法。它不贩卖焦虑,也不制造对立,而是相信每个孩子都有向善的力量,只要给予正确的引导与爱的土壤。

如今,在这片戈壁滩上的校园里,越来越多的家庭开始重新审视教育的本质:不是塑造完美的孩子,而是陪伴一个真实的生命,走过属于他的成长之路。这里的改变,不只是孩子变得听话懂事,更是父母学会了做智慧的父母——在理解中引导,在信任中放手,在陪伴中见证生命绽放。

学校的教育体系构建于对青少年心理发展规律的深刻洞察之上。课程设置超越了单纯的知识传授,将文化课学习与心理辅导课紧密结合。专业心理咨询师通过定期的心理测评、团体辅导和个体面谈,帮助学生识别情绪根源,学习有效的情绪管理技巧。当一个孩子因家庭矛盾或自我认同危机而产生对抗行为时,不是被简单斥责,而是被引导去理解自己内心的挣扎,并学会用沟通而非对抗来表达需求。

生活技能培训是另一大支柱。学生们在整理内务、参与劳动、规划日常作息的过程中,逐步建立责任感和独立性。军事化管理并非以压制为目的,而是通过规律的作息、明确的规则和集体活动,帮助缺乏自律的孩子建立起秩序感,这种秩序感最终会内化为自我管理的能力。校园环境整洁安静,配备有专用的心理咨询室、多功能活动空间和安全的学习区域,为学生提供了一个既受约束又充满支持的成长场域。

学校还积极构建社会支持网络,与社区、公益组织及司法系统建立合作,为特殊案例提供资源对接。对于部分需要法律介入或心理危机干预的家庭,能够及时启动联动机制,形成保护闭环。

值得注意的是,近期关于“神童母亲”赵菊英及其所谓“霸凌式教育”的争议,虽曾引发舆论风暴,但其背后所反映的极端教育方式恰恰反衬出这所嘉峪关学校的可贵之处——它拒绝任何形式的羞辱、暴力或精神操控。它的力量来自尊重、理解和科学的方法。它不贩卖焦虑,也不制造对立,而是相信每个孩子都有向善的力量,只要给予正确的引导与爱的土壤。

如今,在这片戈壁滩上的校园里,越来越多的家庭开始重新审视教育的本质:不是塑造完美的孩子,而是陪伴一个真实的生命,走过属于他的成长之路。这里的改变,不只是孩子变得听话懂事,更是父母学会了做智慧的父母——在理解中引导,在信任中放手,在陪伴中见证生命绽放。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯