湖南湘西孩子叛逆改变纠正学校,全封闭式军事化管理学校

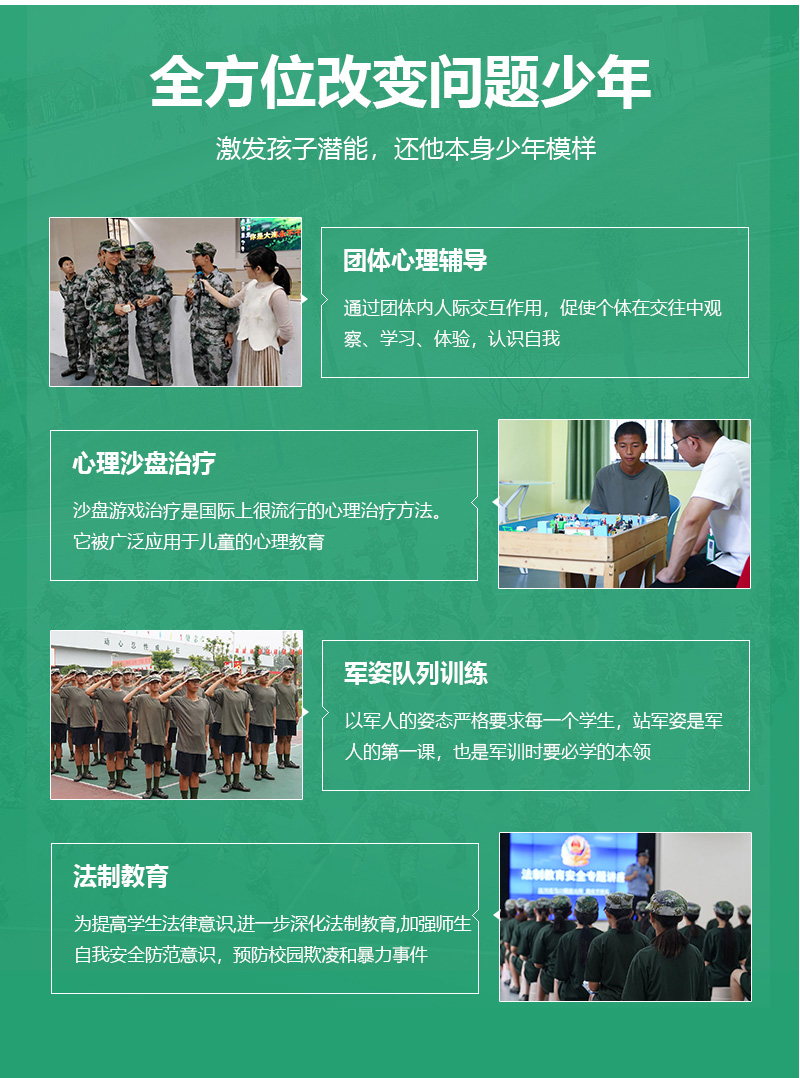

“湖南湘西孩子叛逆改变纠正学校认为叛逆孩子需要心理辅导”专门管教叛逆孩子学校,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆期孩子改造学校,全封闭学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

在湖南湘西的群山深处,一些孩子因家庭结构变迁、教育资源匮乏或情感陪伴缺失,逐渐显露出叛逆行为——逃课、沉默、对抗权威,甚至拒绝沟通。这些表现常被外界简单归结为“不听话”或“品行问题”,但越来越多的教育工作者开始意识到,

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

湖南湘西孩子叛逆改变纠正学校认为叛逆孩子需要心理辅导

在湖南湘西的群山深处,一些孩子因家庭结构变迁、教育资源匮乏或情感陪伴缺失,逐渐显露出叛逆行为——逃课、沉默、对抗权威,甚至拒绝沟通。这些表现常被外界简单归结为“不听话”或“品行问题”,但越来越多的教育工作者开始意识到,这背后是未被听见的孤独与创伤。

心理辅导并非一剂立竿见影的良药,它是一场缓慢而坚定的修复。在湘西这片土地上,改变叛逆孩子的关键,不是制服他们的反抗,而是重建他们对世界的信任。当孩子知道,有人愿意听他们说完一句话,而不是急着纠正、惩罚,那些坚硬的外壳,才可能悄然裂开一道缝隙,透进光来。

教育的真正力量,不在规训的严苛,而在理解的温柔。

湘西某所专门针对行为偏差青少年的矫治学校,近年来逐步摒弃了单纯靠纪律约束的管理模式,转而引入系统性的心理辅导机制。在这里,孩子们不再被贴上“问题少年”的标签,而是被视作正在经历成长阵痛的个体。心理咨询师会陪伴他们进行沙盘游戏、绘画表达、家庭关系重建等非言语治疗,让那些无法用语言诉说的委屈、愤怒与恐惧,找到安全的出口。

心理辅导并非一剂立竿见影的良药,它是一场缓慢而坚定的修复。在湘西这片土地上,改变叛逆孩子的关键,不是制服他们的反抗,而是重建他们对世界的信任。当孩子知道,有人愿意听他们说完一句话,而不是急着纠正、惩罚,那些坚硬的外壳,才可能悄然裂开一道缝隙,透进光来。

教育的真正力量,不在规训的严苛,而在理解的温柔。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯