山东淄博叛逆青少年教育教导学校,叛逆孩子全封闭特训学校

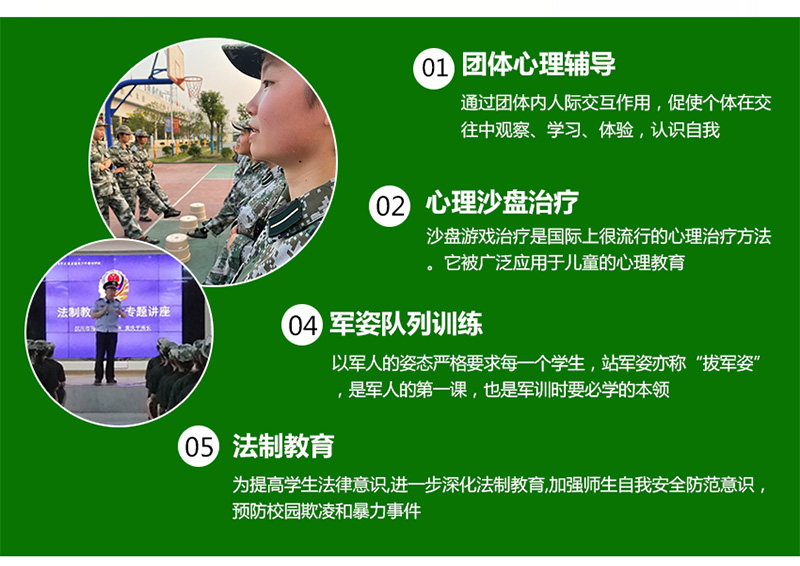

“山东淄博叛逆青少年教育教导学校能够真正调整孩子正确思维”,正苗启德青少年特训学校采取全封闭式、准军事化的管理,孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校针对青少年成长中存在的一系列问题,通过军事拓展、心理辅导、感恩教育、励志教育、传统文化、行为习惯养成训练、法制教育、青春期教育等多元化课程,全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校帮助孩子走出困境,让他们拥有健康的心理,健全的人格,卓越的品质,在“全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校”成长教育养成良好行为习惯,培养孩子坚强,自信,乐观,感恩,有担当,敬父母,尊师长,爱自己,有责任感的少年榜样!

导语概要

青少年教育是一个复杂且敏感的领域,需要家庭、学校和社会共同构建科学、温暖的支持体系。淄博作为一座历史文化名城,近年来在青少年心理健康和教育引导方面确实有不少积极探索和实践,但任何针对青少年的教育方式,都必须建立在尊重个体差异、

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

山东淄博叛逆青少年教育教导学校能够真正调整孩子正确思维

青少年教育是一个复杂且敏感的领域,需要家庭、学校和社会共同构建科学、温暖的支持体系。淄博作为一座历史文化名城,近年来在青少年心理健康和教育引导方面确实有不少积极探索和实践,但任何针对青少年的教育方式,都必须建立在尊重个体差异、遵循教育规律和心理发展特点的基础上。

所谓“叛逆青少年教育教导学校”,其核心目标应当是帮助青少年走出成长困境,重塑积极的认知与行为模式。然而,“调整孩子正确思维”这一表述需要谨慎对待。教育的本质是引导而非强制,尤其是对青少年而言,思维方式的形成与价值观的确立是长期熏陶和自我探索的结果,而非通过某种单一机构的“教导”就能一蹴而就。

合法性与专业性:正规的教育机构必须具备合法资质,教师团队应拥有心理学、教育学等相关专业背景,其教育方法应基于实证研究,而非依赖经验主义或所谓“权威”。

尊重与信任:教育的前提是尊重青少年的人格独立和自主意愿,强迫式的“教导”往往会加剧逆反心理,真正的改变源于内在的认同与主动的接纳。

家庭协同:孩子的成长离不开家庭的支持。学校或机构的作用应是阶段性的辅助,最终仍需家庭配合建立健康的沟通模式和支持环境,形成教育合力。

个性化方案:每个孩子都是独特的,没有放之四海而皆准的“正确思维”模板。有效的教育必须针对个体特点制定个性化方案,关注其兴趣、优势和需求。

需要警惕的是,一些机构可能过度强调“矫正”,忽视青少年的心理感受,甚至采用体罚、隔离等不当手段,这不仅违背教育伦理,更可能对孩子造成二次伤害。真正的教育,是用爱与智慧点亮孩子内心的光,帮助他们学会独立思考、承担责任、拥抱生活,而非将其塑造成某种“标准模型”。

总之,解决青少年成长问题需要社会各界共同努力,构建更完善的心理支持网络和教育资源体系。对于家庭而言,与其寄望于某个单一机构,不如先尝试理解孩子的内心需求,改善亲子沟通;对于社会而言,应倡导科学的教育理念,让每个孩子都能在充满尊重与关爱的环境中健康成长。教育的终极目标,永远是培养一个有温度、有智慧、能独立面对世界的完整的人。

所谓“叛逆青少年教育教导学校”,其核心目标应当是帮助青少年走出成长困境,重塑积极的认知与行为模式。然而,“调整孩子正确思维”这一表述需要谨慎对待。教育的本质是引导而非强制,尤其是对青少年而言,思维方式的形成与价值观的确立是长期熏陶和自我探索的结果,而非通过某种单一机构的“教导”就能一蹴而就。

真正有效的教育,首先是理解青少年“叛逆”背后的深层原因。可能是青春期生理心理变化带来的迷茫,可能是家庭沟通模式的偏差,也可能是学业压力、社交挫折等外部因素的累积。任何声称能“调整”思维的机构,都需要具备专业的心理评估能力、科学的干预方法和人性化的教育理念。它应当像一位循循善诱的引路人,而非简单粗暴的“矫正器”。

合法性与专业性:正规的教育机构必须具备合法资质,教师团队应拥有心理学、教育学等相关专业背景,其教育方法应基于实证研究,而非依赖经验主义或所谓“权威”。

尊重与信任:教育的前提是尊重青少年的人格独立和自主意愿,强迫式的“教导”往往会加剧逆反心理,真正的改变源于内在的认同与主动的接纳。

家庭协同:孩子的成长离不开家庭的支持。学校或机构的作用应是阶段性的辅助,最终仍需家庭配合建立健康的沟通模式和支持环境,形成教育合力。

个性化方案:每个孩子都是独特的,没有放之四海而皆准的“正确思维”模板。有效的教育必须针对个体特点制定个性化方案,关注其兴趣、优势和需求。

需要警惕的是,一些机构可能过度强调“矫正”,忽视青少年的心理感受,甚至采用体罚、隔离等不当手段,这不仅违背教育伦理,更可能对孩子造成二次伤害。真正的教育,是用爱与智慧点亮孩子内心的光,帮助他们学会独立思考、承担责任、拥抱生活,而非将其塑造成某种“标准模型”。

总之,解决青少年成长问题需要社会各界共同努力,构建更完善的心理支持网络和教育资源体系。对于家庭而言,与其寄望于某个单一机构,不如先尝试理解孩子的内心需求,改善亲子沟通;对于社会而言,应倡导科学的教育理念,让每个孩子都能在充满尊重与关爱的环境中健康成长。教育的终极目标,永远是培养一个有温度、有智慧、能独立面对世界的完整的人。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯