贵州都匀不听话少年封闭式寄宿学校,正规叛逆学生管教学校

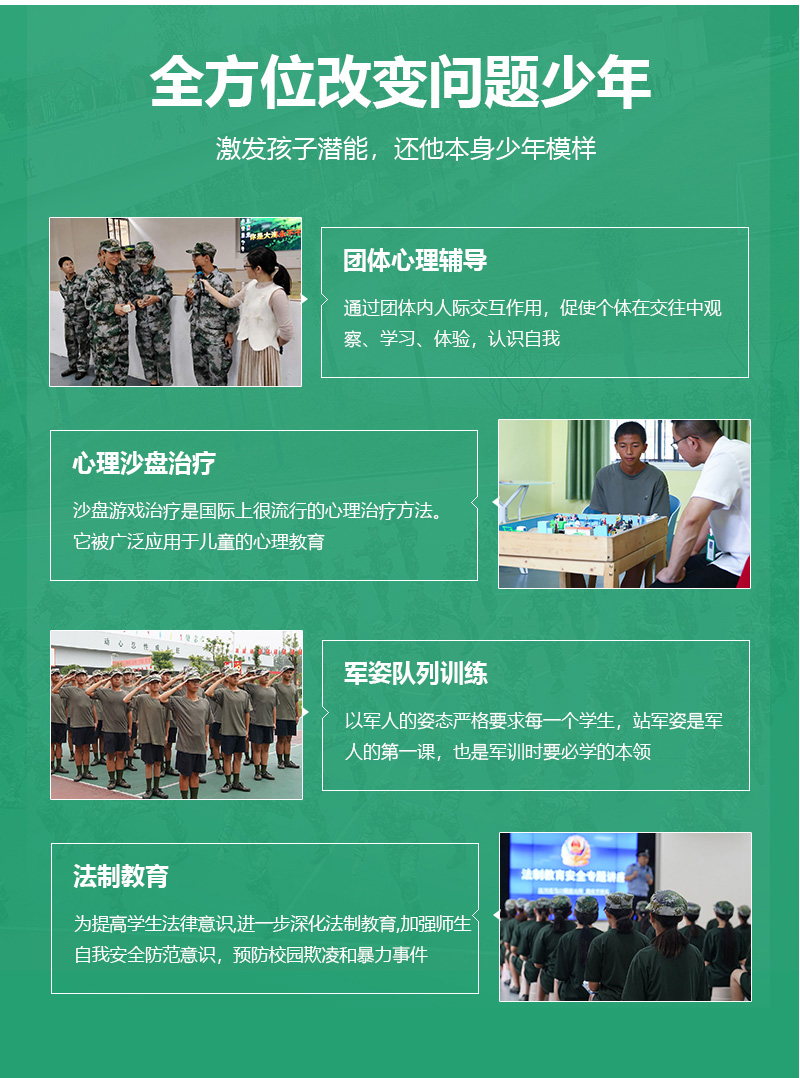

“贵州都匀不听话少年封闭式寄宿学校认为孩子的心理需要正确引导”专门管教叛逆孩子学校,孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

贵州都匀的封闭式寄宿学校并非以“管教不听话”为唯一目的,而是逐步转向以心理建设为核心的成长支持体系。在这里,教育者不再简单地将孩子的叛逆、沉默或对抗视为“问题行为”,而是将其视为内心未被听见的呼喊。每一扇紧闭的房门背后,

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

贵州都匀不听话少年封闭式寄宿学校认为孩子的心理需要正确引导

贵州都匀的封闭式寄宿学校并非以“管教不听话”为唯一目的,而是逐步转向以心理建设为核心的成长支持体系。在这里,教育者不再简单地将孩子的叛逆、沉默或对抗视为“问题行为”,而是将其视为内心未被听见的呼喊。每一扇紧闭的房门背后,可能藏着一段被误解的童年,一次未能被接纳的委屈,或是一场无人知晓的孤独挣扎。

教育的终极目的,不是让一个孩子变得“听话”,而是让他学会与自己和解,与世界温柔相处。在都匀的这片山林之间,许多曾被贴上“问题少年”标签的孩子,慢慢找回了眼神里的光。他们开始主动分享心事,敢于表达脆弱,也愿意承担责任——这不是被驯服的结果,而是被理解后,内心生出的力量。

真正的引导,不是锁住行为,而是打开心灵。当教育者愿意蹲下来,听懂一个孩子沉默背后的语言,改变,才真正开始发生。

学校引入专业心理咨询师团队,结合个体访谈、艺术疗愈、团体沙盘与自然冥想,帮助孩子在安全的环境中重新认识自己。晨跑时的沉默、晚自习时的走神、食堂里突然的发脾气——这些都被重新解读为情绪的信号,而非纪律的失效。教师不再是权威的执行者,而是陪伴者与倾听者,在一次次共情的对话中,重建孩子对世界的信任。

教育的终极目的,不是让一个孩子变得“听话”,而是让他学会与自己和解,与世界温柔相处。在都匀的这片山林之间,许多曾被贴上“问题少年”标签的孩子,慢慢找回了眼神里的光。他们开始主动分享心事,敢于表达脆弱,也愿意承担责任——这不是被驯服的结果,而是被理解后,内心生出的力量。

真正的引导,不是锁住行为,而是打开心灵。当教育者愿意蹲下来,听懂一个孩子沉默背后的语言,改变,才真正开始发生。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯