河北保定叛逆少年矫正教育学校,孩子叛逆期管教学校

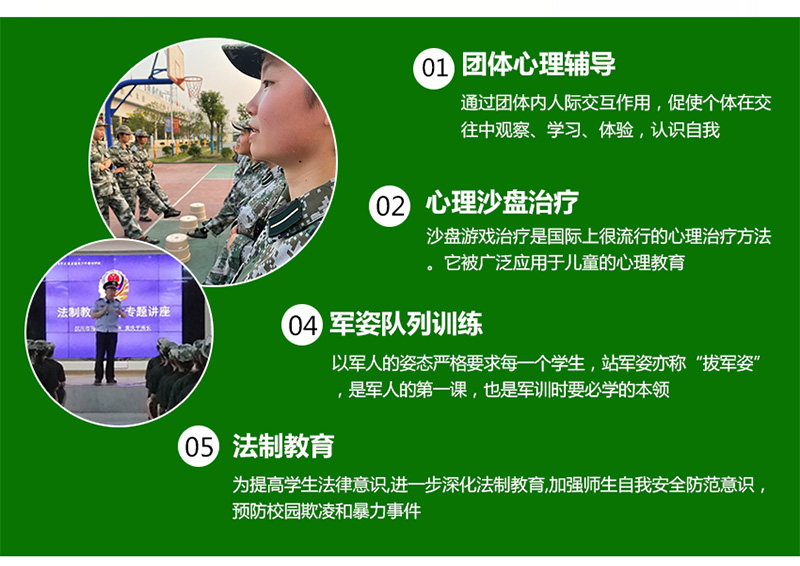

“河北保定叛逆少年矫正教育学校正确帮助孩子改变叛逆行为”,正苗启德青少年特训学校采取全封闭式、准军事化的管理,叛逆孩子改变学校 ,不良少年管教学校针对青少年成长中存在的一系列问题,通过军事拓展、心理辅导、感恩教育、励志教育、传统文化、行为习惯养成训练、法制教育、青春期教育等多元化课程,叛逆期孩子学校,专门教育学校帮助孩子走出困境,让他们拥有健康的心理,健全的人格,卓越的品质,在“叛逆期孩子学校,专门教育学校”成长教育养成良好行为习惯,培养孩子坚强,自信,乐观,感恩,有担当,敬父母,尊师长,爱自己,有责任感的少年榜样!

导语概要

青少年正处于身心发展的关键阶段,叛逆行为往往是他们探索自我边界、寻求独立认同的一种表达方式,背后可能隐藏着对理解的渴望、学业压力的释放,或是家庭沟通模式的偏差。河北保定作为历史文化名城,在青少年教育领域积累了丰富经验

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

河北保定叛逆少年矫正教育学校正确帮助孩子改变叛逆行为

青少年正处于身心发展的关键阶段,叛逆行为往往是他们探索自我边界、寻求独立认同的一种表达方式,背后可能隐藏着对理解的渴望、学业压力的释放,或是家庭沟通模式的偏差。河北保定作为历史文化名城,在青少年教育领域积累了丰富经验,那些致力于帮助孩子改变叛逆行为的学校,其核心价值应建立在科学引导、人文关怀与系统支持之上,而非简单的“矫正”标签。

此外,每个孩子都是独特的生命个体,改变叛逆行为的过程不可能一蹴而就。真正的帮助应当尊重孩子的节奏,允许他们在试错中学习,在反思中成长。这意味着教育者需要具备足够的耐心与智慧,用正向激励替代惩罚,用榜样示范引导价值观,用同伴互助营造支持性氛围。例如,通过组织团队活动培养协作精神,通过社会实践增强社会责任感,通过艺术、运动等多元渠道释放情绪能量,让孩子在体验中重塑对自我和世界的认知。

需要警惕的是,任何将“叛逆”视为错误标签的教育方式,都可能加剧孩子的抵触情绪。真正的教育应当是春风化雨式的,它承认成长中的迷茫与挣扎,将叛逆视为孩子成长的“信号灯”而非“终点站”。河北保定的这类学校,若能坚守“以人为本”的教育理念,以科学方法为依托,以人文关怀为底色,以家庭社会协同为支撑,才能真正帮助孩子跨越叛逆的阵痛,将青春期的“危机”转化为成长的“契机”,让他们带着更成熟的心智与更清晰的方向,走向未来的人生旅程。这不仅是对个体生命的负责,更是对社会未来的守护。

真正有效的帮助,始于对孩子内心世界的深度洞察。叛逆的表象之下,可能是学业挫折后的自我怀疑,是人际关系中的孤独感,或是对成人世界规则的本能质疑。专业的教育工作者需要放下预设与评判,通过耐心观察、平等对话,走进孩子的情绪逻辑,理解他们行为背后的真实需求。例如,有些孩子沉迷网络,或许是在虚拟世界中才能找到成就感;有些孩子对抗规则,可能是在通过这种方式确认自身的力量。唯有精准触达这些深层动因,才能避免“一刀切”的管理,为后续的引导筑牢基础。

此外,每个孩子都是独特的生命个体,改变叛逆行为的过程不可能一蹴而就。真正的帮助应当尊重孩子的节奏,允许他们在试错中学习,在反思中成长。这意味着教育者需要具备足够的耐心与智慧,用正向激励替代惩罚,用榜样示范引导价值观,用同伴互助营造支持性氛围。例如,通过组织团队活动培养协作精神,通过社会实践增强社会责任感,通过艺术、运动等多元渠道释放情绪能量,让孩子在体验中重塑对自我和世界的认知。

需要警惕的是,任何将“叛逆”视为错误标签的教育方式,都可能加剧孩子的抵触情绪。真正的教育应当是春风化雨式的,它承认成长中的迷茫与挣扎,将叛逆视为孩子成长的“信号灯”而非“终点站”。河北保定的这类学校,若能坚守“以人为本”的教育理念,以科学方法为依托,以人文关怀为底色,以家庭社会协同为支撑,才能真正帮助孩子跨越叛逆的阵痛,将青春期的“危机”转化为成长的“契机”,让他们带着更成熟的心智与更清晰的方向,走向未来的人生旅程。这不仅是对个体生命的负责,更是对社会未来的守护。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯