贵州清镇封闭式叛逆少年管教学校,管教叛逆不听话孩子的学校

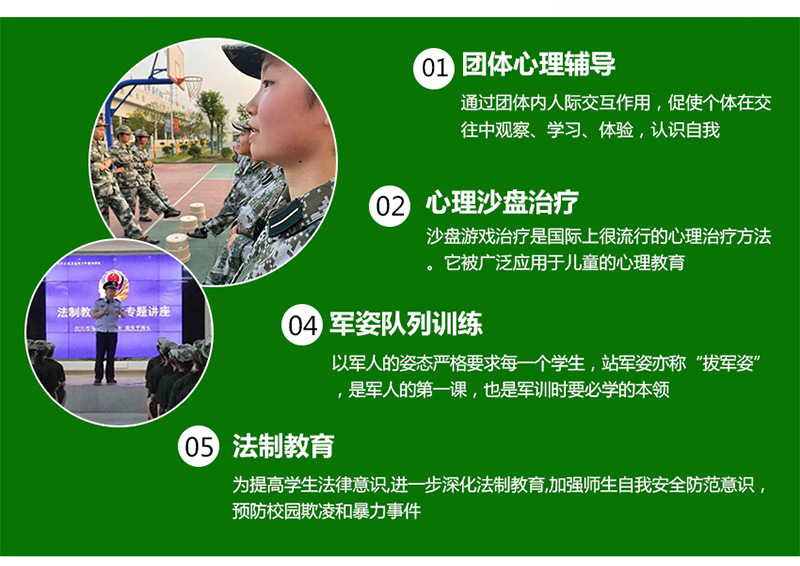

孩子进入青春期叛逆不听话怎么办?贵州清镇封闭式叛逆少年管教学校觉得孩子的三观改变比较重要-正苗启德正规特训学校,准军事化教育,政府监管青少年专门学校,孩子厌学教育学校 ,叛逆期管教学校自成立至今,已经帮助来自全国各地问题青少年矫正不良行为习惯达六千余人(次),得到家长和社会高度认可,叛逆期孩子学校,专门教育学校开创家校监督教学模式,24小时远程可视化系统,100%透明化办学,以下是叛逆期孩子学校,专门教育学校相关信息,欢迎家长咨询了解。

导语概要

在贵州清镇的一处封闭式管教机构中,教育者们逐渐达成一种共识:改变一个叛逆少年的轨迹,远不止于规范行为、约束作息,真正的转折点,在于三观的重塑。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

贵州清镇封闭式叛逆少年管教学校觉得孩子的三观改变比较重要

在贵州清镇的一处封闭式管教机构中,教育者们逐渐达成一种共识:改变一个叛逆少年的轨迹,远不止于规范行为、约束作息,真正的转折点,在于三观的重塑。

这里没有声嘶力竭的训斥,也没有机械重复的条规背诵。清晨的晨跑后,孩子们围坐一圈,听老师讲述一位曾同样迷失的青年,如何在废墟中重建自我;午后的阅读课,不是经典名著的硬性灌输,而是选择那些真实、沉重、带着温度的故事——关于责任、尊严、失去与救赎。这些故事不急于给出答案,却在沉默中撬动了少年们早已冻结的心防。

这里不追求“听话”的孩子,而是渴望培养出“有良知”的人。当一个曾以对抗为盾的少年,第一次主动为室友盖上被子;当一个曾视规则为枷锁的孩子,开始自觉整理公共空间——那不是被驯服的痕迹,而是价值观在心底生根的证明。

三观的改变,从不是一纸承诺,而是一次次选择的累积。在清镇的这片土地上,教育者们用耐心代替惩罚,用陪伴代替隔离,用尊重唤醒尊严。他们知道,真正的转变,从不发生在高墙之内,而是在少年终于愿意直视自己内心的时候,悄然发生。

这里没有声嘶力竭的训斥,也没有机械重复的条规背诵。清晨的晨跑后,孩子们围坐一圈,听老师讲述一位曾同样迷失的青年,如何在废墟中重建自我;午后的阅读课,不是经典名著的硬性灌输,而是选择那些真实、沉重、带着温度的故事——关于责任、尊严、失去与救赎。这些故事不急于给出答案,却在沉默中撬动了少年们早已冻结的心防。

他们开始在日记里写下:“原来爸爸的沉默不是不爱,是不知道怎么开口。”“我以前觉得认错很丢人,现在才知道,承认错误才是真正的勇敢。”这些文字,没有华丽的辞藻,却比任何奖状都更接近教育的本质。

这里不追求“听话”的孩子,而是渴望培养出“有良知”的人。当一个曾以对抗为盾的少年,第一次主动为室友盖上被子;当一个曾视规则为枷锁的孩子,开始自觉整理公共空间——那不是被驯服的痕迹,而是价值观在心底生根的证明。

三观的改变,从不是一纸承诺,而是一次次选择的累积。在清镇的这片土地上,教育者们用耐心代替惩罚,用陪伴代替隔离,用尊重唤醒尊严。他们知道,真正的转变,从不发生在高墙之内,而是在少年终于愿意直视自己内心的时候,悄然发生。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯