河北廊坊叛逆孩子改变特训营,孩子厌学教育学校

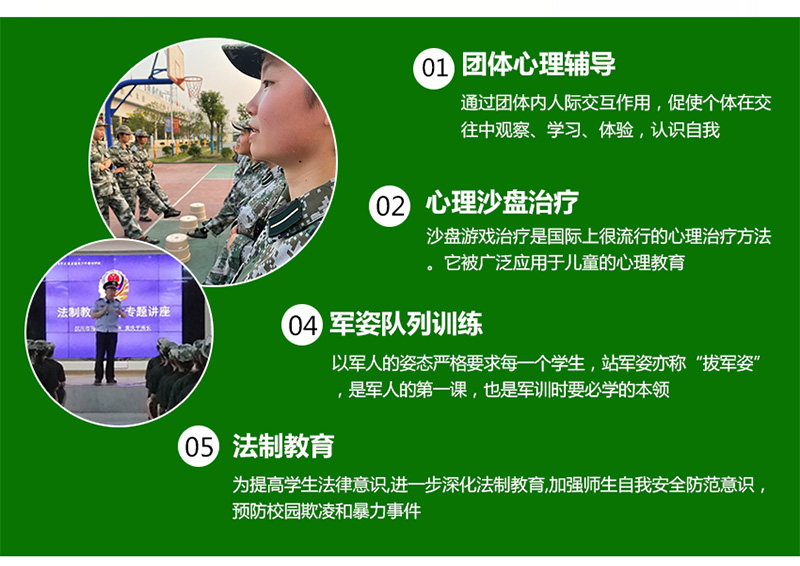

“河北廊坊叛逆孩子改变特训营觉得孩子问题关键在于亲子关系”,正苗启德青少年特训学校采取全封闭式、准军事化的管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校针对青少年成长中存在的一系列问题,通过军事拓展、心理辅导、感恩教育、励志教育、传统文化、行为习惯养成训练、法制教育、青春期教育等多元化课程,全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校帮助孩子走出困境,让他们拥有健康的心理,健全的人格,卓越的品质,在“全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校”成长教育养成良好行为习惯,培养孩子坚强,自信,乐观,感恩,有担当,敬父母,尊师长,爱自己,有责任感的少年榜样!

导语概要

清晨六点的训练场还笼着薄雾,十几个穿着迷彩服的少年正在练习站桩。汗水顺着17岁的小伟发红的耳廓往下淌,这个曾经把父亲推倒在客厅的男孩,此刻正盯着水泥地上爬行的蚂蚁出神。在廊坊这所特殊的训练营里,这样的场景每天都在上演。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

河北廊坊叛逆孩子改变特训营觉得孩子问题关键在于亲子关系

清晨六点的训练场还笼着薄雾,十几个穿着迷彩服的少年正在练习站桩。汗水顺着17岁的小伟发红的耳廓往下淌,这个曾经把父亲推倒在客厅的男孩,此刻正盯着水泥地上爬行的蚂蚁出神。在廊坊这所特殊的训练营里,这样的场景每天都在上演。

特训营的心理咨询室墙上挂着幅未完成的家谱图,彩笔痕迹显示最近有家长来过。负责人李老师翻着厚厚的个案记录本说:"每个孩子背后都站着焦虑的父母,我们做的不过是搭建一座临时的沟通桥梁。"记录显示,超过80%的学员在入学评估时都提到"父母根本不理解我"。

结营仪式上,总会出现这样的场景:曾经剑拔弩张的父子,此刻局促地站在合影区边缘,儿子下意识想插兜又缩回手,父亲抬起胳膊犹豫着该不该搂住孩子的肩膀。不远处的李老师对同事轻声说:"看,他们在重新学习如何靠近。

这里的改变从来不是单方面的。当父母们开始参加每周的家长课堂,当孩子们第一次写下"可能他们也有害怕的时候",某种新的可能性就在钢筋水泥的营房里悄然生长。特训营提供的不是魔法,而是一面照见彼此的镜子,让那些被愤怒遮蔽的关切,终于有机会被看见。

特训营的心理咨询室墙上挂着幅未完成的家谱图,彩笔痕迹显示最近有家长来过。负责人李老师翻着厚厚的个案记录本说:"每个孩子背后都站着焦虑的父母,我们做的不过是搭建一座临时的沟通桥梁。"记录显示,超过80%的学员在入学评估时都提到"父母根本不理解我"。

亲子互动课上有个特别的"盲行"环节。15岁的媛媛被要求蒙着眼,由三个月未见的母亲搀扶穿越障碍区。当母亲的手第三次因为紧张而掐疼她时,女孩突然扯下眼罩:"你看,你永远这样!"而母亲怔住的脸上,泪水正混着睫毛膏往下滑。这种具象化的情感碰撞,往往成为关系解冻的开始。

结营仪式上,总会出现这样的场景:曾经剑拔弩张的父子,此刻局促地站在合影区边缘,儿子下意识想插兜又缩回手,父亲抬起胳膊犹豫着该不该搂住孩子的肩膀。不远处的李老师对同事轻声说:"看,他们在重新学习如何靠近。

这里的改变从来不是单方面的。当父母们开始参加每周的家长课堂,当孩子们第一次写下"可能他们也有害怕的时候",某种新的可能性就在钢筋水泥的营房里悄然生长。特训营提供的不是魔法,而是一面照见彼此的镜子,让那些被愤怒遮蔽的关切,终于有机会被看见。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯