山东淄博叛逆青少年教育教导学校,军事化管理学校

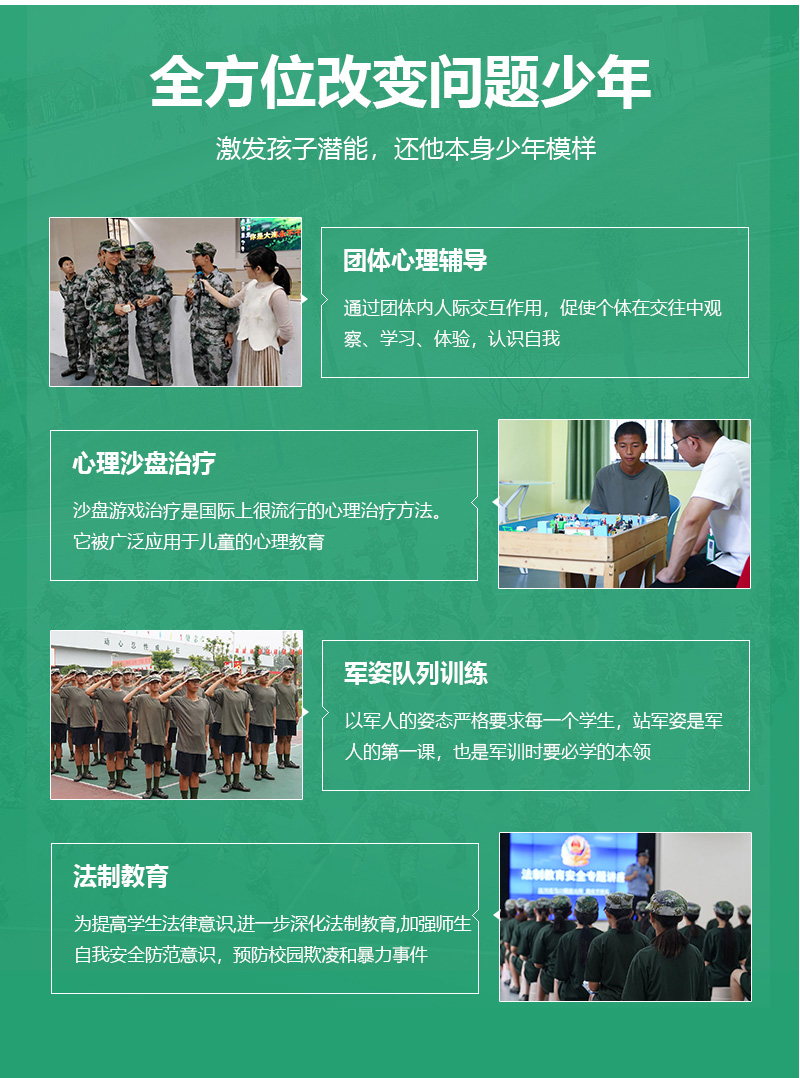

“山东淄博叛逆青少年教育教导学校认为正确改变孩子需要技巧”专门管教叛逆孩子学校,叛逆孩子改变学校 ,不良少年管教学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“叛逆期孩子学校,专门教育学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,叛逆期孩子学校,专门教育学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆孩子改变学校 ,不良少年管教学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

阳光斜照进教室,十六岁的王明又一次将头转向窗外。他的课本摊开在桌上,笔却纹丝未动。班主任李老师站在讲台上,看着这个曾经成绩优异的少年,内心泛起涟漪。在山东淄博某青少年教育学校,这样的场景每天都在上演。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

山东淄博叛逆青少年教育教导学校认为正确改变孩子需要技巧

阳光斜照进教室,十六岁的王明又一次将头转向窗外。他的课本摊开在桌上,笔却纹丝未动。班主任李老师站在讲台上,看着这个曾经成绩优异的少年,内心泛起涟漪。在山东淄博某青少年教育学校,这样的场景每天都在上演。面对叛逆期的青少年,教育的真谛究竟是什么?是强力矫正,还是智慧引导?

叛逆是青少年心智发展的必经之路。大脑前额叶皮质尚未发育完全,使得他们难以像成年人那样理性控制情绪和行为。荷尔蒙的剧烈变化如同体内涌动的暗流,推动着他们挑战权威、质疑规则。这并非道德缺陷,而是成长的阵痛。淄博某学校的心理咨询师张老师发现,那些被简单贴上"问题少年"标签的孩子,往往只是在用自己的方式探索世界边界,寻找自我认同。一位曾因多次逃学被送来的学生小林在日记中写道:"我不是故意惹父母生气,只是想知道如果打破所有规则,世界会变成什么样。

建立信任需要教育者先放下评判。李老师回忆转变最大的一个学生:"当我停止说’你应该’,开始问’你怎么想’时,他眼里的戒备渐渐融化了。"有效的沟通不是单向灌输,而是双向交流。淄博某校的心理辅导室墙上贴着学生们自己制定的规则,这种参与感让约束不再显得强加于人。一位成功转变的学生家长感慨:"原来我们一直在纠正行为,却忽略了倾听行为背后的心声。

教育的终极目的不是生产顺从的绵羊,而是培养会思考的人。淄博某校的校训写着"在规则中寻找自由,在界限内创造可能"。这所学校的毕业生中,有曾经的问题少年如今成为青年创业者,有曾经的逃学学生现在攻读心理学硕士想要帮助他人。他们的转变证明,真正的教育是点燃火种而非填满容器,是唤醒内在自觉而非强加外在规范。

每一个叛逆像一株寻找攀援方向的青藤。教育者的智慧不在于强行扭转它的生长轨迹,而在于提供适当的支架,让它在合理范围内自由舒展。当阳光、雨露和耐心足够时,最倔强的青藤也会找到向着光明生长的力量。在这个意义上,教育不是对抗叛逆期的战争,而是与成长和解的艺术。

叛逆是青少年心智发展的必经之路。大脑前额叶皮质尚未发育完全,使得他们难以像成年人那样理性控制情绪和行为。荷尔蒙的剧烈变化如同体内涌动的暗流,推动着他们挑战权威、质疑规则。这并非道德缺陷,而是成长的阵痛。淄博某学校的心理咨询师张老师发现,那些被简单贴上"问题少年"标签的孩子,往往只是在用自己的方式探索世界边界,寻找自我认同。一位曾因多次逃学被送来的学生小林在日记中写道:"我不是故意惹父母生气,只是想知道如果打破所有规则,世界会变成什么样。

传统教育往往陷入权力对抗的误区。某些机构崇尚军事化管理,用整齐划一的制服、严格的时间表和不容置疑的指令来"矫正"叛逆行为。表面上看,孩子们变得"听话"了;实质上,这种服从只是恐惧的产物。淄博青少年研究中心的调查显示,超过60%经历过高压管教的学生,在回归正常环境后会出现更强烈的反弹。他们的内心世界像被压紧的弹簧,表面的顺从下积蓄着更大的反抗能量。

建立信任需要教育者先放下评判。李老师回忆转变最大的一个学生:"当我停止说’你应该’,开始问’你怎么想’时,他眼里的戒备渐渐融化了。"有效的沟通不是单向灌输,而是双向交流。淄博某校的心理辅导室墙上贴着学生们自己制定的规则,这种参与感让约束不再显得强加于人。一位成功转变的学生家长感慨:"原来我们一直在纠正行为,却忽略了倾听行为背后的心声。

教育的终极目的不是生产顺从的绵羊,而是培养会思考的人。淄博某校的校训写着"在规则中寻找自由,在界限内创造可能"。这所学校的毕业生中,有曾经的问题少年如今成为青年创业者,有曾经的逃学学生现在攻读心理学硕士想要帮助他人。他们的转变证明,真正的教育是点燃火种而非填满容器,是唤醒内在自觉而非强加外在规范。

每一个叛逆像一株寻找攀援方向的青藤。教育者的智慧不在于强行扭转它的生长轨迹,而在于提供适当的支架,让它在合理范围内自由舒展。当阳光、雨露和耐心足够时,最倔强的青藤也会找到向着光明生长的力量。在这个意义上,教育不是对抗叛逆期的战争,而是与成长和解的艺术。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯