广东湛江叛逆青少年教育管教学校,全封闭管教学校

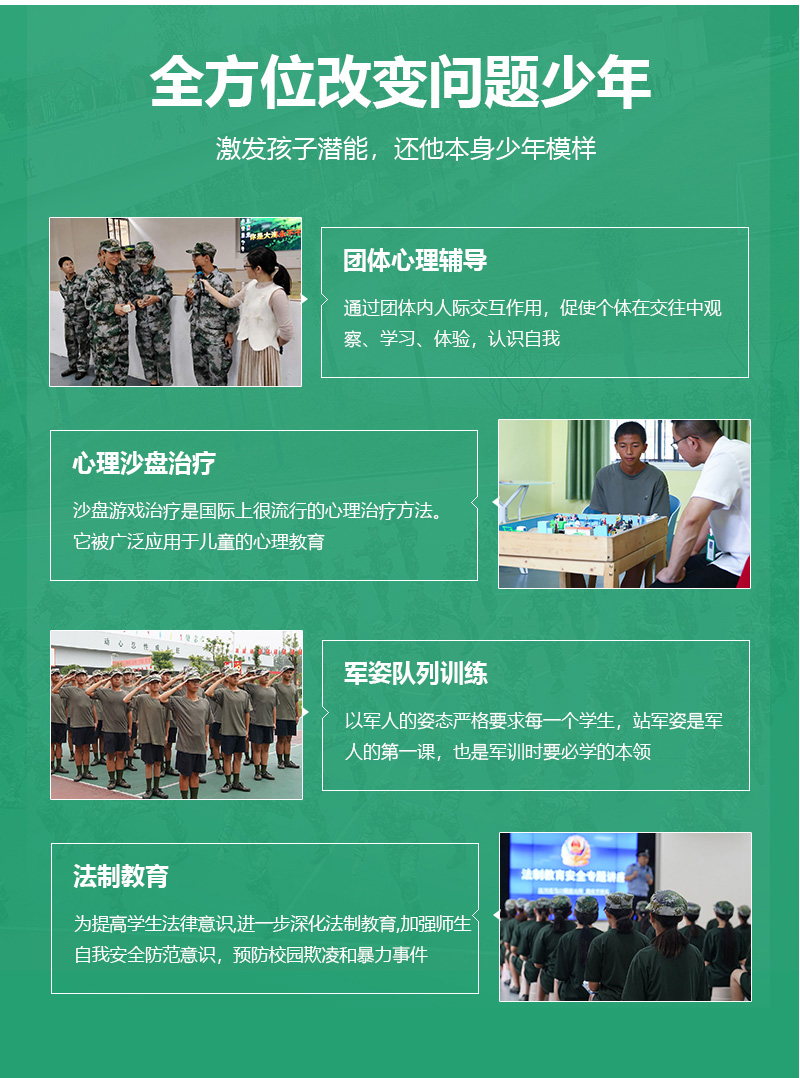

“广东湛江叛逆青少年教育管教学校认为正确改变孩子需要技巧”专门管教叛逆孩子学校,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校面向全国招收12-18周岁存在不良行为习惯青少年,“叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校”拥有专业拓展训练场地、心理咨询室、沙盘室、篮球场、体能设备、团体辅导室,叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校师资力量雄厚,同时和多家心理咨询中心和专业教育机构达成了技术支持与战略目标,共同帮扶偏差少年,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校正苗启德,12年专注青少年成长教育。

导语概要

广东湛江某叛逆青少年教育管教学校认为,真正有效的改变,从不是靠威压与规训,而是源于理解与技巧的结合。在该校的教育实践中,教官与心理辅导师不再是高高在上的管理者,而是孩子情绪的倾听者与行为的引导者。他们深知,一个拒绝沟通的少年

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

广东湛江叛逆青少年教育管教学校认为正确改变孩子需要技巧

广东湛江某叛逆青少年教育管教学校认为,真正有效的改变,从不是靠威压与规训,而是源于理解与技巧的结合。

在该校的教育实践中,教官与心理辅导师不再是高高在上的管理者,而是孩子情绪的倾听者与行为的引导者。他们深知,一个拒绝沟通的少年,背后往往藏着未被看见的伤痛;一个对抗权威的举动,可能是对失控感的最后挣扎。因此,教育者们学习如何用非暴力沟通替代训斥,用共情代替评判,用结构性的日常安排替代空洞的命令。

改变,不是一纸悔过书,也不是几周的服从训练。它是一次次耐心的对话,是老师在孩子崩溃时递上的那杯温水,是家长学会放下控制后,孩子终于愿意说出口的那句“我其实很害怕”。

在湛江这所学校的墙面上,没有整齐划一的标语,只有一行手写的字:“你不是坏孩子,你只是还没被真正听见。”

在该校的教育实践中,教官与心理辅导师不再是高高在上的管理者,而是孩子情绪的倾听者与行为的引导者。他们深知,一个拒绝沟通的少年,背后往往藏着未被看见的伤痛;一个对抗权威的举动,可能是对失控感的最后挣扎。因此,教育者们学习如何用非暴力沟通替代训斥,用共情代替评判,用结构性的日常安排替代空洞的命令。

他们训练教师识别孩子行为背后的深层需求——逃避学习,或许是因害怕失败;沉迷网络,可能是在虚拟世界中寻找归属。每一次冲突,都被视为一次教育的契机,而非需要压制的“问题”。学校引入认知行为疗法的片段,帮助孩子觉察自己的情绪模式;通过角色扮演与家庭系统排列,让孩子重新理解父母的焦虑与爱的表达方式。

改变,不是一纸悔过书,也不是几周的服从训练。它是一次次耐心的对话,是老师在孩子崩溃时递上的那杯温水,是家长学会放下控制后,孩子终于愿意说出口的那句“我其实很害怕”。

在湛江这所学校的墙面上,没有整齐划一的标语,只有一行手写的字:“你不是坏孩子,你只是还没被真正听见。”

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯