四川宜宾不听话少年封闭式寄宿学校,叛逆孩子军事化管理学校

孩子进入青春期叛逆不听话怎么办?四川宜宾不听话少年封闭式寄宿学校觉得尊重孩子的决定很关键-正苗启德正规特训学校,准军事化教育,政府监管青少年专门学校,不良少年管教学校 ,全封闭叛逆孩子学校自成立至今,已经帮助来自全国各地问题青少年矫正不良行为习惯达六千余人(次),得到家长和社会高度认可,叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校开创家校监督教学模式,24小时远程可视化系统,100%透明化办学,以下是叛逆孩子改变学校,不良少年管教学校相关信息,欢迎家长咨询了解。

导语概要

在宜宾郊区的一片竹林掩映中,几栋米色建筑静静矗立。这里被称为"问题少年"的孩子们正在经历着不同寻常的成长历程。与传统认知中军事化管理的封闭式学校不同,这里的教育者们正在实践着一种更富有人文关怀的教育理念。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

四川宜宾不听话少年封闭式寄宿学校觉得尊重孩子的决定很关键

在宜宾郊区的一片竹林掩映中,几栋米色建筑静静矗立。这里被称为"问题少年"的孩子们正在经历着不同寻常的成长历程。与传统认知中军事化管理的封闭式学校不同,这里的教育者们正在实践着一种更富有人文关怀的教育理念。

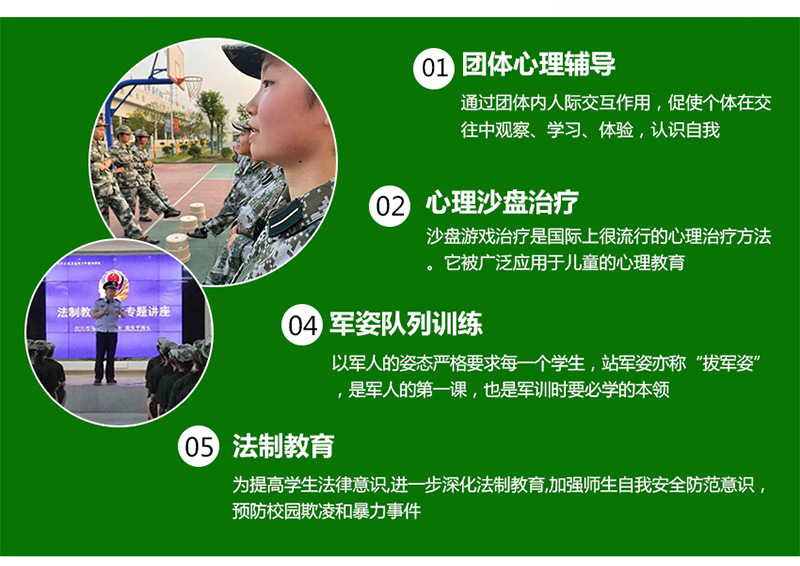

晨光微熹时,十六岁的小林已经坐在心理咨询室的沙盘前。不同于三个月前刚入学时的抗拒,此刻他正专注地用沙具构建着自己的内心世界。"这个城堡代表我的梦想,"他指着沙盘中央的建筑对心理老师说,"虽然围墙很高,但我留了一扇门。"这种表达让教育团队看到了转变的可能。

家长接待室里,小林父亲看着儿子刚刚完成的木工作品,眼眶有些发红:"以前总觉得打骂才有用,现在明白给他空间反而成长更快。"这种认知转变,正是学校通过定期家长工作坊想要达成的效果。

夜幕降临,校园渐渐安静下来。图书角的灯光下,几个学生正在翻阅书籍。墙上贴着的校训"尊重·理解·成长"在灯光下显得格外温暖。这里的教育者们相信,每个看似叛逆的行为背后,都有一颗渴望被看见的心。当他们学会用尊重浇灌这些年轻的生命时,改变的种子自然就会生根发芽。

晨光微熹时,十六岁的小林已经坐在心理咨询室的沙盘前。不同于三个月前刚入学时的抗拒,此刻他正专注地用沙具构建着自己的内心世界。"这个城堡代表我的梦想,"他指着沙盘中央的建筑对心理老师说,"虽然围墙很高,但我留了一扇门。"这种表达让教育团队看到了转变的可能。

学校实行"双轨制"课程体系,文化课与特色课程并重。在陶艺教室里,曾经因打架被三所中学劝退的小张正在拉坯机前全神贯注。泥团在他手中慢慢成型,那种专注与三个月前判若两人。"当孩子找到能沉淀情绪的载体,行为问题自然就减少了。"负责艺术疗愈的王老师这样解释。

家长接待室里,小林父亲看着儿子刚刚完成的木工作品,眼眶有些发红:"以前总觉得打骂才有用,现在明白给他空间反而成长更快。"这种认知转变,正是学校通过定期家长工作坊想要达成的效果。

夜幕降临,校园渐渐安静下来。图书角的灯光下,几个学生正在翻阅书籍。墙上贴着的校训"尊重·理解·成长"在灯光下显得格外温暖。这里的教育者们相信,每个看似叛逆的行为背后,都有一颗渴望被看见的心。当他们学会用尊重浇灌这些年轻的生命时,改变的种子自然就会生根发芽。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯