江苏淮安叛逆少年教育管教学校,全封闭军事化管理学校

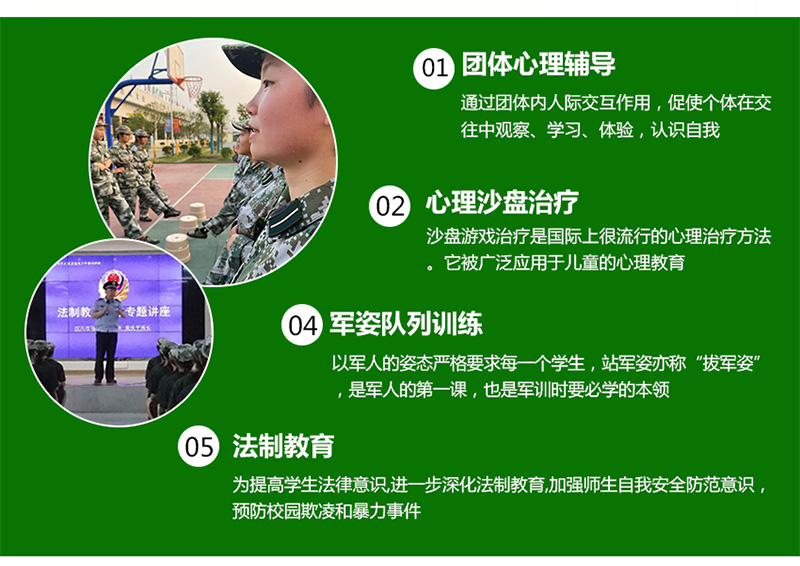

江苏淮安叛逆少年教育管教学校认为孩子心灵营养需要及时补充是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校”。孩子厌学教育学校 ,军事化管理特训营担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校采取全封闭军事化管理,孩子厌学教育学校 ,军事化管理特训营着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在孩子厌学教育学校 ,军事化管理特训营以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

在孩子的成长画卷上,知识的勾勒固然重要,但心灵的底色才是决定其生命光彩的关键。江苏淮安一些专注青少年成长的教育机构,正以一种深刻的洞察力指出,那些行为上表现出叛逆、孤僻或对抗的孩子,往往不是天性的顽劣,而是内心世界的“营养”出现了匮乏。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

江苏淮安叛逆少年教育管教学校认为孩子心灵营养需要及时补充

在孩子的成长画卷上,知识的勾勒固然重要,但心灵的底色才是决定其生命光彩的关键。江苏淮安一些专注青少年成长的教育机构,正以一种深刻的洞察力指出,那些行为上表现出叛逆、孤僻或对抗的孩子,往往不是天性的顽劣,而是内心世界的“营养”出现了匮乏。他们的呼喊与挣扎,是心灵在发出求救信号,亟待被看见、被理解、被滋养。

所谓的心灵营养,远非物质的满足所能替代。它是一种无形的能量,源自于安全的依恋关系、无条件的积极关注、真诚的情感共鸣以及恰当的价值肯定。当一个孩子在家庭中感受不到温暖与接纳,在学校里遭遇挫折与否定,他的内心就像一块逐渐干涸的土地。为了保护自己,他会竖起尖刺,用叛逆的铠甲隔绝外界的伤害,用冷漠的态度掩盖内心的脆弱。这种看似强硬的姿态,实则是对连接与关爱的极度渴望。

家庭,作为心灵的港湾,更是补充营养的核心场域。父母的陪伴、理解与支持,是任何教育机构都无法替代的“主粮”。许多时候,孩子的叛逆是对家庭功能失调的一种无奈回应。因此,引导家长学习如何给予高质量的情感回应,如何建立健康的沟通模式,与对孩子进行直接辅导同等重要。当家庭重新成为温暖的源头,孩子的叛逆行为便会自然失去其存在的土壤。

归根结底,关注孩子的心理健康,及时补充心灵营养,是对生命最根本的尊重与呵护。它超越了简单的行为管教,指向一个更深远的目标:培养一个内心丰盈、人格健全、拥有爱与被爱能力的个体。这不仅是为了平息一时的叛逆风暴,更是为了给孩子的整个人生奠定一块坚实、明亮的基石,让他们在未来漫长的岁月里,有足够的内在力量去绽放属于自己的光芒。

所谓的心灵营养,远非物质的满足所能替代。它是一种无形的能量,源自于安全的依恋关系、无条件的积极关注、真诚的情感共鸣以及恰当的价值肯定。当一个孩子在家庭中感受不到温暖与接纳,在学校里遭遇挫折与否定,他的内心就像一块逐渐干涸的土地。为了保护自己,他会竖起尖刺,用叛逆的铠甲隔绝外界的伤害,用冷漠的态度掩盖内心的脆弱。这种看似强硬的姿态,实则是对连接与关爱的极度渴望。

及时补充心灵营养,意味着教育者需要从根源上重新审视与孩子的互动方式。传统的管教模式往往聚焦于行为的纠正,试图用规则和约束去“修剪”枝叶,却忽略了滋养“根系”的重要性。真正的教育,应当是一场心灵的灌溉。这需要教育者放下居高临下的姿态,以平等、尊重的姿态走进孩子的世界,倾听他们未被言说的故事,理解他们行为背后的情绪与需求。

家庭,作为心灵的港湾,更是补充营养的核心场域。父母的陪伴、理解与支持,是任何教育机构都无法替代的“主粮”。许多时候,孩子的叛逆是对家庭功能失调的一种无奈回应。因此,引导家长学习如何给予高质量的情感回应,如何建立健康的沟通模式,与对孩子进行直接辅导同等重要。当家庭重新成为温暖的源头,孩子的叛逆行为便会自然失去其存在的土壤。

归根结底,关注孩子的心理健康,及时补充心灵营养,是对生命最根本的尊重与呵护。它超越了简单的行为管教,指向一个更深远的目标:培养一个内心丰盈、人格健全、拥有爱与被爱能力的个体。这不仅是为了平息一时的叛逆风暴,更是为了给孩子的整个人生奠定一块坚实、明亮的基石,让他们在未来漫长的岁月里,有足够的内在力量去绽放属于自己的光芒。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯