四川攀枝花叛逆少年封闭式调整学校,叛逆学生管教学校

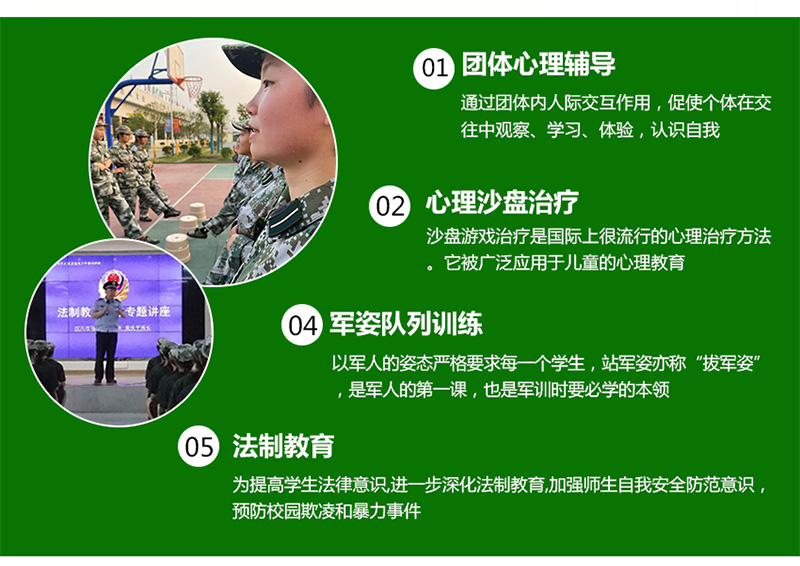

四川攀枝花叛逆少年封闭式调整学校觉得亲子关系解决很关键是专门针对青少年阶段沾有早恋、叛逆、厌学、网瘾、辍学等不良行为学生为主体教育对象的一所专门学校“全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校”。叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校担负着对初高中阶段厌学、叛逆、弃学、逃课、网瘾、亲情淡漠的学生,家庭不便管理,学校无法约束的学生进行教育、转化和心理矫治的专门学校,全封闭特训学校,叛逆期孩子改造学校采取全封闭军事化管理,叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校着重叛逆期孩子行为思想矫正教育,孩子在叛逆孩子教育学校 ,叛逆少年学校以心理辅导为主,文化辅导为辅,专业心理辅导探索孩子内心,回归正常。

导语概要

在四川攀枝花,一座坐落于群山之间的封闭式青少年行为调整学校,正悄然改变着许多家庭的命运。这里没有铁窗与呵斥,却有沉默的倾听与耐心的陪伴。走进校园,孩子们起初眼神躲闪,言语寡淡,仿佛用叛逆筑起一道高墙,将父母拒之千里。

郑重承诺:我们对您填写的个人信息将绝对保密,收到信息后,我们会安排老师第一时间和您联系,请保持电话畅通,感谢您对我们的信任!

四川攀枝花叛逆少年封闭式调整学校觉得亲子关系解决很关键

在四川攀枝花,一座坐落于群山之间的封闭式青少年行为调整学校,正悄然改变着许多家庭的命运。这里没有铁窗与呵斥,却有沉默的倾听与耐心的陪伴。走进校园,孩子们起初眼神躲闪,言语寡淡,仿佛用叛逆筑起一道高墙,将父母拒之千里。但经过数月的系统引导与情感重建,许多孩子开始主动写下第一封给父母的信,字迹笨拙,却字字滚烫。

这里的调整,不是驯服,而是唤醒。不是用规则压垮个性,而是用理解重建信任。当父母学会不再将孩子的沉默视为挑衅,而是视作伤痕的回响,当孩子发现,原来家不是审讯室,而是可以卸下盔甲的港湾,改变便悄然发生。

攀枝花的阳光穿过山峦,照进教室的窗台。那些曾经紧闭的心门,正一扇一扇,被温柔地推开。教育的终极目的,从来不是培养听话的孩子,而是帮助迷失的灵魂,重新认出爱的方向。而这条路,必须由父母与孩子,一同步行。

教育者深知,真正的转变从不始于行为的矫正,而源于关系的修复。那些被贴上“叛逆”标签的少年,往往不是天生桀骜,而是长期在沟通断裂、情感忽视中,用对抗来呼救。学校不急于纠正他们的迟到、顶撞或逃课,而是先让父母走进课堂,参与亲子工作坊,学习如何放下指责,转为倾听;如何在孩子沉默时,不追问“为什么”,而是轻声说“我在这里”。

这里的调整,不是驯服,而是唤醒。不是用规则压垮个性,而是用理解重建信任。当父母学会不再将孩子的沉默视为挑衅,而是视作伤痕的回响,当孩子发现,原来家不是审讯室,而是可以卸下盔甲的港湾,改变便悄然发生。

攀枝花的阳光穿过山峦,照进教室的窗台。那些曾经紧闭的心门,正一扇一扇,被温柔地推开。教育的终极目的,从来不是培养听话的孩子,而是帮助迷失的灵魂,重新认出爱的方向。而这条路,必须由父母与孩子,一同步行。

上一篇:

长按加微信

如果您还在为孩子问题而困惑

欢迎咨询我们,心理专家免费为您解答!

咨询电话:4000398655

邓老师QQ:1533008958

相关资讯